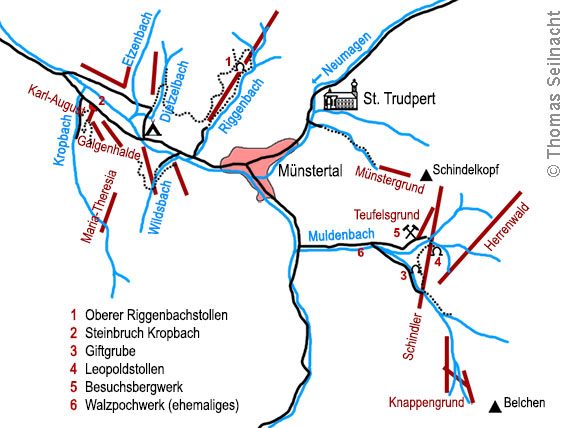

Lage, Gruben und Halden

Als Münstertal bezeichnet man die Gemeinde und gleichzeitig auch das Tal des Flusses Neumagen mit seinen Seitentälern von der Quelle bis nach Staufen im Breisgau, wo sich die Rheinebene öffnet. Der Fluss entspringt südwestlich vom Schauinsland. Die Gemeinde Münstertal liegt etwa 20 Kilometer südlich von Freiburg im Breisgau. Das Foto oben zeigt die Ortschaft Münstertal mit Blick in Richtung Rheinebene. Links hinten ist die Galgenhalde zwischen dem Wildsbach und dem Kropbach zu sehen, das erste Tal auf der rechten Seite ist das Riggenbachtal. Geographisch zählt das Münstertal schon zum Südschwarzwald, geologisch ist es dem Mittleren Schwarzwald zuzuordnen. Die Erzgänge befinden sich überwiegend im unteren Münstertal oder südöstlich im Muldental in Richtung Belchen. Dieser ist mit 1414 Höhenmetern der vierthöchste Berg des Schwarzwaldes. Die 50 vorhandenen hydrothermalen Erzgänge unterscheiden sich untereinander erheblich. Es existieren sechs verschiedene Gangtypen mit unterschiedlicher Mineralisation. Zahlreiche Spuren zeugen vom ehemaligen Bergbau ab dem frühen Mittelalter.

Die Grube Münstergrund findet sich südlich des Klosters St. Trudpert im Münsterbächletal am Schindelkopf. Bei Besuchern und Sammlern bekannt ist die Grube Teufelsgrund im Muldental, wo sich auch die Eingänge zum Leopoldstollen und zur mittelalterlichen Giftgrube befinden. An der Muldentalstraße steht das Gebäude des ehemaligen Walzpochwerks, das neu renoviert wurde und heute bewohnbar ist. Am Steilhang des Belchens liegen die Gruben Knappengrund. Der Riggenbach findet sich dagegen nordwestlich der Gemeinde Münstertal. Auch am Dietzelbach und am südwestlich von Münstertal gelegenen Wildsbach gibt es zahlreiche alte Pingen und Halden. Das Gehöft Kropbach und der Weiler Etzenbach mit den ehemaligen Gruben befinden sich bereits auf dem Gebiet der Stadt Staufen. Die Fundstellen wurden vom Münstertalspezialisten Andreas Gruber ausführlich dokumentiert und in der Zeitschrift Der Erzgräber publiziert. Die hier abgebildeten Stufen würdigen seine Sammlung, die jetzt im Besitz des Autors ist.

Exemplarische Auswahl vorkommender Minerale

Die Grube Münstergrund über dem Münstergrundbächle in Richtung Schindelkopf südlich des Klosters St. Trudpert ist komplett aufgelassen, es sind nur noch wenige Spuren vorhanden. Die Fundstelle, auf der zahlreiche Sammler im 20. Jahrhundert nach Schätzen suchten, befand sich in einer Bachrinne, in der sich das Geröll aus dem 1934 geschlossenen Bergwerk ablagerte. Der Jamesonit ist das bei Sammlern bekannteste Erz aus der Grube. Das drahtartige Bleierz ist bei den Sammlern besonders dann begehrt, wenn es kleine Ringe ausbildet. Die Grube erschloss einen Antimonerzgang: Typisch sind Antimonerze wie Metastibnit, Stibiconit, Valentinit und Stibnit, das mit Schwefel vergesellschaftet sein kann. Dolomit und Quarz sind häufig anzutreffen, der Fluorit bildet meist nur kleine Kristalle, Chalkopyrit und Pyrit kommen ebenfalls vor. Auch Arsenopyrit und diverse Antimon-Fahlerze oder Arsen-Fahlerze treten auf. Selten sind das grünliche Eisenarsenat Parasymplesit oder das Eisenphosphat Vivianit, das in frischem Zustand grünlich ist, an der Luft aber oxidiert und sich dabei blau verfärbt.

Arsenopyrit

Münstergrund

Chalkopyrit

Münstergrund

Fahlerz

Münstergrund

Jamesonit

Münstergrund

Jamesonit (Ring)

Münstergrund

Quarz, Jamesonit

Münstergrund

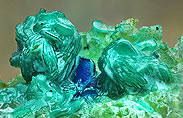

Parasymplesit

Münstergrund

Pyrit

Münstergrund

Schwefel

Münstergrund

Stibnit

Münstergrund

Stibnit

Münstergrund

Metastibnit

Münstergrund

Valentinit, Quarz

Münstergrund

Vivianit

Münstergrund

Die Grube Teufelsgrund befindet sich im hinteren Muldental. Früher wurden dort vor allem Silbererze und Bleierze wie silberhaltiger Bleiglanz (Galenit) abgebaut, ab Ende des 19. Jahrhunderts auch Schwerspat (Baryt) und Flussspat (Fluorit). Es wurden Fluoritwürfel mit bis zu zehn Zentimeter Kantenlänge gefunden. Die Grube erschließt neben dem Wilhelmstollen und dem Trudpertstollen auch den Schindlergang, der bis auf die andere Talseite reicht. Die „Kapelle“ ist ein mittelalterlicher, bis zu 100 Meter hoher Hohlraum, der durch den Feuersetzbergbau entstanden ist. Ein Besuch des Bergwerks ist außerordentlich interessant, weil es einen hervorragenden Einblick in die Geschichte des Bergbaus vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert gibt. Zu Beginn wird ein Film gezeigt, dann kann man mehr als 500 Meter durch den Hauptstollen in den Berg hineinlaufen. Es gibt zum Beispiel ein UV-Kabinett und ein Museumsraum im Bergwerk, Kinder können auf „Schatzsuche“ gehen. Es lohnt sich, die Wände genau abzusuchen: An bestimmten Stellen sind die Erzgänge der oben genannten Minerale direkt sichtbar. Die Versinterungen durch das herablaufende Wasser bilden bizarre Strukturen. Besondes eindrücklich sind die hohen, senkrechten Schächte, die einen Eindruck davon geben, wie die Erzgänge vertikal abgebaut wurden.

Die seltenen Minerale sind nur noch über alte Sammlungen zugänglich. Anglesit und Cerussit bilden winzige Kristalle auf dem Bleiglanz. Goldgelber Magnetkies (Pyrrhotin) und bräunliche Zinkblende (Sphalerit) wurden gefunden, ebenso krustiger, nieriger, spießiger oder nadeliger Markasit, Pyrit in winzigen Kristallen und gelbbrauner oder schwarzer Siderit, sowie Ankerit, Aragonit, Calcit, Dolomit, gelber Pyromorphit und aus dem Wilhelmstollen auch kristalliner Gips. Quarz kommt auch in der violetten Varietät Amethyst vor. Arsen gediegen zeigt sich schalenartig, Silber gediegen erkennt man an den Locken. Dieses sucht oft die Gesellschaft von Akanthit. Silbererze wie Pyrargyrit oder nadeliger Pyrostilpnit kommen nur in winzigen Kristallen vor. Ferberit, Gersdorffit, Rammelsbergit oder das Cermineral Chukrovit-(Ce) stellen Raritäten dar. Der monokline Serpierit und der orthorhombische Orthoserpierit treten oft zusammen auf, meistens sind die Kristalle dieser Sekundärminerale aber verwittert.

Akanthit, Silber

Teufelsgrund

Amethyst

Teufelsgrund

Anglesit

Teufelsgrund

Aragonit

Teufelsgrund

Arsen

Teufelsgrund

Bleiglanz

Teufelsgrund

Bleiglanz im Quarz

Teufelsgrund

Bleiglanz

Teufelsgrund

Bleiglanz

Teufelsgrund

Calcit

Teufelsgrund

Calcit

Teufelsgrund

Calcit

Teufelsgrund

Cerussit

Teufelsgrund

Ferberit

Teufelsgrund

Fluorit (Skelett), Baryt

Teufelsgrund

Fluorit

Teufelsgrund

Fluorit, Baryt

Teufelsgrund

Fluorit

Teufelsgrund

Gips

Teufelsgrund

Markasit, Dolomit

Teufelsgrund

Markasit

Teufelsgrund

Pyrit auf Baryt

Teufelsgrund

Pyrargyrit

Teufelsgrund

Pyrostilpnit

Teufelsgrund

Pyrrhotin

Teufelsgrund

Serpierit-Orthoserpierit

Teufelsgrund

Siderit

Teufelsgrund

Zinkblende

Teufelsgrund

In alten Sammlungen befinden sich manchmal Prachtstufen mit gelbem Fluorit aus dem Herrenwaldgang, der über den Leopoldstollen erschlossen wurde. Dort wurde auch schöner Pyromorphit oder das gelbe Cadmiummineral Greenockit gefunden. Der Eingang liegt im Muldental nur etwa 300 Meter hinter dem Besucherbergwerk am begehbaren „Silberpfad“. Die Abraumhalden aus dem Schindlergang gegenüber der Grube Teufelsgrund zeugen von der ehemaligen Verarbeitung der Silbererze im Mittelalter.

Weiter südlich gelangt man auf dem Silberpfad zum wiedergefundenen Eingang der mittelalterlichen Giftgrube. Sie ist vor allem wegen ihrem Vorkommen an Arsen gediegen bekannt, das dort in der Varietät „Scherbenkobalt“ auftritt. Aus den Gruben Knappengrund (I bis III) am steilen Nordhang des Belchens stammt zum Beispiel schöner Cerussit oder Bayldonit in krustigen Überzügen.

Fluorit

Herrenwaldgang

Greenockit

Herrenwaldgang

Pyromorphit

Leopoldstollen

Cerussit

Knappengrund

Bayldonit

Knappengrund

Am Riggenbach wurde im 18. und 19. Jahrhundert auf der Suche nach Silber Bergbau betrieben. Von den einstigen Stollen sind nur noch wenige Spuren erhalten. Bei einer Wanderung auf dem „Zwei-Burgen-Pfad“ gelangt man im hinteren Riggenbachtal bei der Gemarkung „Bei den Pingen“ zu einer Stelle, an der unterhalb des Wegs eingefallene Stollen und Schächte (Pingen) zu sehen sind. Unterhalb davon im Wald befindet sich das heute vergitterte Stollenmundloch des Oberen Riggenbachstollens. Am Weg ganz unten am Bach ist noch ein Verhau des unteren Riggenbachstollens zu sehen, die ehemalige Halde am Bach ist heute eine Viehweide. Einige Stücke aus den Sammlungen stammen auch aus der Pinge an der „Klopfe“, die noch weiter hinten im Riggenbachal liegt.

Silbererze wie Akanthit oder Pyrargyrit aus Riggenbach sind selten. Das Gebiet ist auch unter der Bezeichnung „Grube Riggenbach“ bekannt. Die Quarz-Baryt-Erzgänge im Gneis enthalten vor allem Kupfererze wie Chalkopyrit und Zinkerze wie Sphalerit. Ein typisches Gangstück aus Riggenbach zeigt das erste Foto unten. Zu den vorkommenden Kupfermineralen zählen zum Beispiel Azurit, Brochantit, Chalkosin, Covellin, Cuprit, Kupfer gediegen oder Malachit. Die Kristalle sind meist nur winzig, der Chalkopyrit bildet metallisch glänzende und farbig anlaufende, derbe Massen. Minerale wie Chalkantit, Langit, Linarit und Serpierit stammen wohl aus der Feuersetzparagenese. Den Hydrozinkit erkennt man an den krustigen Überzügen und ist eher selten, der Sphalerit, bzw. die Zinkblende bildet nur winzige Kristalle, dafür häufig derbe Aggregate. Auch Bleiminerale wie Anglesit, Cerussit, Galenit, Plumbojarosit, Pyromorphit oder Wulfenit stammen aus Riggenbach, ebenso Eisenerze wie Goethit, Hämatit, Jarosit, Markasit, Pyrit oder Siderit. Zu den am Riggenbach eher spärlich auftretenden Arsenmineralen gehören Arsenopyrit, Beudantit oder Fahlerz. Der Bismuthinit bildet winzige Fäden oder Fasern. Tetraedrit tritt in Paragenese mit dem Chalkopyrit auf. Der Gips ist faserig oder lattenartig. Gut auskristallisierter Aragonit oder Calcit sind selten.

Quarz, Baryt, Sphalerit

Riggenbach

Akanthit

Riggenbach

Azurit, Malachit

Riggenbach

Bismuthinit

Riggenbach

Cerussit

Riggenbach

Chalkopyrit

Riggenbach

Covellin

Riggenbach

Cuprit

Riggenbach

Gips

Riggenbach

Fasergips, Serpierit

Riggenbach

Hämatit

Riggenbach

Hydrozinkit

Riggenbach

Langit

Riggenbach

Malachit

Riggenbach

Malachit, Anglesit

Riggenbach

Markasit, Gips

Riggenbach

Pyromorphit

Riggenbach

Tetraedrit

Riggenbach

Zinkblende

Riggenbach

Zinkblende

Riggenbach

Während die Vererzung der Gruben am Dietzelbach dem Gangtyp am Riggenbach ähnelt, weisen die Erzgänge auf der gegenüberliegenden Talseite des Flusses Neumagen am Wildsbach einen anderen Typus auf. Die Erzgänge gehen quer über das vordere Wildsbachtal und reichen bis 400 Meter an den heutigen Campingplatz Münstertal im Ortsteil Dietzelbach heran. Die unten abgebildeten Stücke stammen aus einer früher aufgeschlossenen Halde in etwa oberhalb des Campingplatzes, wo sich heute eine Weide befindet.

Die Erzgänge am Wildsbach enthalten mehr Arsenminerale, zum Beispiel Arseniosiderit, Arsenopyrit (massiv und stängelig), Beudantit (auch als Mischmineral mit Segnitit), Duftit, Olivenit, Skorodit und Fahlerze. Neben einigen Kupfermineralen wie Chalkanthit (als Ausblühung), Chalkopyrit und Covellin sind vor allem auch Bleiminerale reichlich vertreten, zum Beispiel Cerussit, Hydrocerussit, Linarit, Mimetesit, Oxyplumboromeit, Plumbojarosit, Plumbogummit, Pyromorphit, Schultenit oder Wulfenit. Der Anglesit bildet in Wildsbach neben den üblichen Kristallformen auch nadelige, weiße bis bläuliche Kristalle, die leicht mit anderen Mineralen verwechselt werden können. Weitere vorkommende Minerale sind zum Beispiel: Akanthit und Pyrargyrit, Baryt, Bismuthinit, Calcit, Copiapit, Fluorit, Jarosit, Galenit, Gips, Goethit, Greenockit, Malachit, Markasit, Pyrit, Pyrrhotin, Quarz, Schwefel, Siderit oder Sphalerit. Aus Wildsbach sind nur wenige Sammlerstücke von guter Qualität bekannt.

Akanthit

Wildsbach

Anglesit

Wildsbach

Anglesit

Wildsbach

Arseniosiderit

Wildsbach

Arseniosiderit

Wildsbach

Arsenopyrit

Wildsbach

Baryt

Wildsbach

Beudantit

Wildsbach

Beudantit-Segnitit

Wildsbach

Chalkanthit

Wildsbach

Chalkopyrit

Wildsbach

Copiapit

Wildsbach

Duftit

Wildsbach

Linarit auf Cerussit

Wildsbach

Mimetesit

Wildsbach

Olivenit

Wildsbach

Pyrargyrit

Wildsbach

Pyromorphit

Wildsbach

Skorodit

Wildsbach

Tennantit

Wildsbach

Beim Gehöft Kropbach vor Staufen gibt es Spuren des mittelalterlichen Bergbaus, der schon im Jahre 1028 erwähnt wurde. Damit ist das kleine Bergbaugebiet eines der ältesten im Südschwarzwald. Die Quarz-Baryt-Gänge in Kropbach sind mit wenig Fluorit und vor allem mit sulfidischem Erz angereichert, zum Beispiel mit Arsenopyrit, Bleiglanz, Chalkopyrit, Fahlerz, Greenockit, Pyrit, Pyrrhotin oder Zinkblende. Bleiminerale wie Anglesit, Cerussit, Linarit, Mimetesit, Oxyplumboroméit und Pyromorphit oder auch Zinkminerale wie Hemimorphit, Hydrozinkit und reiskornartiger Smithsonit treten in Kropbach auf, einige davon sind Sekundärminerale aus dem Feuersetzbergbau.

Der direkt an der Straße gelegene Steinbruch Kropbach ist Typlokalität für den seltenen Boyleit. Dieses wasserlösliche Mineral ist aus Zinksulfat-Tetrahydrat aufgebaut, es blüht in weißlichen Krusten als Zersetzungssprodukt aus der Zinkblende aus. Schöne Kristallstufen mit Quarz, Baryt oder Zinkblende stammen aus dem Karl-August-Stollen über dem Steinbruch, wo heute noch alte Verhau-Pingen des Stollens und an der Galgenhalde sichtbar sind. In den 2000er-Jahren konnte man weiter oben in Richtung Süden beim Bau eines Forstweges in Gesteinsblöcken aus der Grube Maria Theresia gut ausgebildete Arsenate finden. Diese wurden auch an anderen Fundstellen und auf den Halden beim Stollen am Hochsitz des Kropbach West Ganges am Kapuzinerweg gefunden, dazu zählen zum Beispiel Arseniosiderit, Bariopharmakosiderit, Karminit, Olivenit, Zinkolivenit, Segnitit und Skorodit. Eine Rarität ist der Cornwallit, der in Kropbach auch pseudomorph nach Azurit auftritt und mit dem Malachit verwechselt werden kann.

Boyleit TL

Steinbruch Kropbach

Greenockit

Steinbruch Kropbach

Smithsonit

Steinbruch Kropbach

Zinkblende

Karl-August-Stollen

Azurit auf Quarz

Grube Maria Theresia

Cerussit

Grube Maria Theresia

Cornwallit nach Azurit

Grube Maria Theresia

Cornwallit auf Quarz

Grube Maria Theresia

Arseniosiderit

Stollen am Hochsitz

Fahlerz

Stollen am Hochsitz

Oxyplumboroméit

Stollen am Hochsitz

Karminit

Stollen am Hochsitz

Mimetesit

Stollen am Hochsitz

Segnitit auf Cerussit

Stollen am Hochsitz

Die Quarz-Baryt-Gänge beim gegenüberliegenden Weiler Etzenbach führen ebenfalls Blei-, Kupfer- und Zinkerze, dann auch einige Fahlerze und Arsenminerale wie Beudantit und Segnitit. Die Besonderheit sind Sekundärbildungen, die wie in Badenweiler durch den Feuersetzbergbau entstanden sind. Diese Minerale überziehen die alten Schlacken mit Krusten oder mit kleinen Kristallen. Eine typische Paragenese aus Etzenbach besteht aus gelben oder roten Bleioxiden wie Massicotit oder Minium in Kombination mit weißem Lanarkit, violettem Elyit oder bläulichem Caledonit. Auch Anglesit, Aurichalcit, Hemimorphit, Hydrocerussit, Linarit und selbst der elementare Schwefel haben sich sekundär gebildet.

Anglesit

Etzenbach

Aurichalcit

Etzenbach

Caledonit

Etzenbach

Caledonit

Etzenbach

Elyit, Minium, Lanarkit

Etzenbach

Elyit, Massicotit

Etzenbach

Elyit, Lanarkit, Anglesit

Etzenbach

Hemimorphit auf Quarz

Etzenbach

Linarit

Etzenbach

Minium, Massicotit

Etzenbach