Eigenschaften

Baryt fühlt sich für ein Erz ohne Metallglanz relativ schwer an. Ein Baryt ist mit einer Mohshärte von 3 bis 3,5 nur wenig härter als ein Calcit, er ist deutlich härter als Gips und lässt sich nicht mit dem Fingernagel ritzen. Baryt kommt farblos und transparent vor, aber auch zahlreiche Färbungen treten durch Fremdbestandteile auf. Manganverbindungen färben den Baryt rosa, Eisenverbindungen gelblich. Die Barium-Ionen können im Kristallgitter teilweise auch durch Strontium-Ionen ersetzt sein. Manche Baryte zeigen unter UV-Licht eine gelbliche oder orange Fluoreszenz.

Beim Erhitzen wird der Baryt rissig. Das eher spröde Mineral ist chemisch relativ stabil, und es ist nicht wasserlöslich. In konzentrierter Schwefelsäure löst es sich langsam. Schichtet man danach Wasser darüber, erfolgt eine weiße Trübung. Durch das Verdünnen mit Wasser fällt das unlösliche Bariumsulfat wieder aus. Achtung: Konzentrierte Schwefelsäure wird beim Verdünnen mit Wasser sehr heiß und kann spritzen!

Varietäten

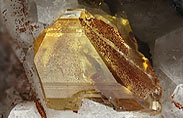

Radiumhaltiger Baryt wird als Radiobaryt bezeichnet, ein Angliobaryt ist eine Varietät mit einem geringen Anteil Blei-Ionen. Barytrosen entstehen unter ähnlichen Bedingungen wie die Sandrosen aus Gips durch das Aufsteigen sulfatreicher Gewässer. Beim Wachstum werden Sandkörner in die tafeligen Kristalle eingeschlossen. Ausgehend von einem Kristallkeim wachsen nur die senkrecht nach außen orientierten Kristallanteile, weil die anderen sich gegenseitig behindern. So entstehen rosettenartige Gebilde. Als Honigspat wird in Sammlerkreisen transparenter, gelber Baryt bezeichnet.

Kristallformen und Wachstum

Baryt kristallisiert nach dem orthorhombischen System, die Kristalle werden aus Pinakoiden, Prismen und Pyramiden gebildet. Typisch für den Baryt ist der tafelige Habitus. Selten sind Kristalle mit ausgeprägten prismatischen oder pyramidalen Flächen. Neben den Kristallen kommen auch blättrige, körnige, nierige, radialstrahlige, plattige, stalaktitische, faserige oder derbe Aggregate vor. Phantome zeigen in klaren Kristallen frühere Wachstumsphasen an.

Schneidet man bei einem „gedachten“ hexagonalen Quader die Ecken in einem bestimmten Winkel ab, erhält der Quader die für keilförmigen Baryt typischen Abschrägungen, die vom entsprechenden Prisma erzeugt werden. Schneidet man alle Ecken so weit ab, bis sich die Schnittflächen berühren, erhält man einen rautenförmigen Kasten. Als Meißelspat bezeichnet man meißelähnliche Kristalle: Sie entstehen, wenn zum Quader noch ein weiteres, steilereres Prisma in der gleichen Raumrichtung hinzukommt. Es existieren drei orthorhombische Prismen, die in unterschiedlichen Winkeln zu den Quaderflächen stehen und beim Baryt in alle drei Raumrichtungen verlaufen können. Baryt, dessen Kristallform an Messerklingen erinnert, wird gelegentlich Messerspat genannt.

Geschichte

Schwerspat war den Bergleuten wahrscheinlich schon seit dem späten Mittelalter bekannt. Mit „Spath“ bezeichneten die Bergleute früher ein Erz, das sich beim Zerbrechen gut spaltet. Die erste Bariumverbindung in Form des Bariumoxids wurde 1772 von dem schwedischen Chemiker Carl Wilhelm Scheele (1742–1786) in Uppsala bei der Untersuchung des Minerals Braunstein entdeckt. Zwei Jahre später fand Johan Gottlieb Gahn (1745–1818) im schwedischen Falun den selben Stoff bei der Untersuchung von Schwerspat. Mit der Entdeckung des Elements Barium konnte man dem bis dahin schon bekannten Schwerspat die chemische Zusammensetzung zuordnen. Der Mineralname Baryt ist dem deutschen Mineralogen Dietrich Ludwig Gustav Karsten (1768–1810) zu verdanken, der ihn in seinem Werk Mineralogische Tabellen im Jahr 1800 erstmals so nannte.

Vorkommen

Baryt ist weltweit ein sehr häufiges und auch formenreiches Mineral. In Deutschland sind bei den Sammlern vor allem die ungewöhnlich gut ausgebildeten Meißelspate von der Grube Clara begehrt. Manche Stücke zeigen perfekte Kristallformen und sind glasklar. Die honigfarbenen Baryte aus Pöhla in Sachsen stellen eine Rarität dar, wenn sie ganz klar sind. Mineralienstufen aus dem früheren Bergbau stammen aus Wieden im Schwarzwald oder aus dem Wölsendorfer Revier. Baryt wurde wie Calcit im englischen Bergbaurevier Egremont in Cumbria (alte Bezeichnung „Cumberland“) gefördert. Die prächtigen Stufen mit tafeligem Baryt auf violettem Fluorit aus Berbes in Spanien sind jedem Sammler bekannt. Schwerspat-Lagerstätten findet man auf der ganzen Welt. Eine bedeutende deutsche Lagerstätte liegt in Meggen, Westfalen. Die Hauptförderländer für das Erz sind China, Mexiko, Indien, Türkei, USA, Deutschland, Marokko, Irland, Thailand und Frankreich.

Verwendung

Baryt ist ein wichtiges Erz zur Herstellung von Barium und dessen Verbindungen. In ganz reinweißer Form dient Baryt als Pigment, es ist mit der Bezeichnung Barytweiß erhältlich. Bei Bohrungen wird Baryt aufgrund der hohen Dichte einem Bentonit-Wasser-Gemisch für Bohrspülungen zugesetzt. Mit der eingesetzten Suspension wird das Bohrloch stabilisiert und gereinigt. Im Barytbeton verhindert ein Barytanteil die Strahlen-Durchlässigkeit. Dieser Beton wird zum Beispiel für Röntgenräume verwendet.

Baryt aus dem Schwarzwald

Baryt aus Bayern

Baryt aus Hessen und Nordrhein-Westfalen

Baryt aus Sachsen

Baryt aus aller Welt