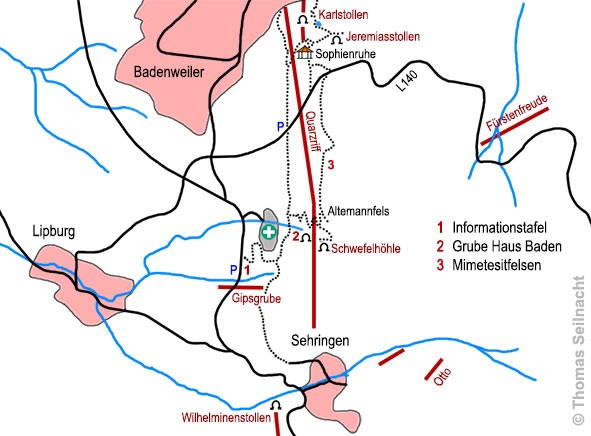

Lage

Badenweiler liegt im Südwesten Deutschlands am Rand des Südschwarzwaldes. Man erreicht die Gemeinde von der oberrheinischen Tiefebene über das Städtchen Müllheim im Markgräflerland. Das ehemalige Bergbaugebiet erstreckt sich am Fuße des 1165 Meter hohen Blauens von den Ortsteilen Schweighof bis nach Lipburg-Sehringen.

Geschichte

Möglicherweise betrieben bereits die Römer Bergbau am Quarzriff bei Badenweiler am Westrand des Südschwarzwaldes. Der Quarz wurde beim Bau des Römischen Bades in Badenweiler benutzt. Relativ gesichert ist, dass der Abbau von silberhaltigem Bleiglanz und weiterer Bleierze ab dem Mittelalter erfolgte. Von 1747 bis 1967 wurde in der Gipsgrube Sehringen grobblättriger Gips abgebaut. Im 18. Jahrhundert wurde bei der Grube Haus Baden eine Erzwäsche, ein Pochwerk und eine Schmelzhütte betrieben.

Gruben und Halden

Das erzhaltige Quarzriff beginnt bei der Sophienruhe – einem wunderschönen Aussichtspunkt – und zieht sich bis nach Sehringen, es ist durch den Bergbau weitgehend abgebaut. Der Name „Blaue Halde“ unterhalb der Sophienruhe ist nach dem blauvioletten Fluorit benannt, der früher als Gangmineral häufig gefunden wurde. Etwas unterhalb der Sophienruhe findet sich gut versteckt im Wald der Eingang zum oberen Karlstollen, der schon im 15. Jahrhundert in Betrieb war. Der Katzenweiher oberhalb davon ist ein Beispiel für eine Einsenkung beim Stolleneinsturz. Hinter der Sophienruhe befindet sich der Eingang zum Jeremiasstollen.

Reste des Quarzriffs mit seinem harten Fels sind entlang des gut beschilderten Bergbau-Weges mehrfach zu sehen. Eine Hinweistafel am Standort „Quarzriff“ weist darauf hin, dass der Abbau direkt am Fels nicht mehr erlaubt ist. Ungefähr oberhalb der Klinik Haus Baden gelangt man zum Altemannfels mit der bergmännisch gebauten „Schlucht“. Im Mittelalter war das Feuersetzen in einem Hohlraum die gängigste Methode, um sehr hartes Gestein zu bezwingen: Das Gestein wurde stark erhitzt und dann mit kaltem Wasser abgeschreckt. Rechts neben dem vergitterten Eingang zur Schwefelhöhle befindet sich ein solcher Hohlraum. Im Bergbau wird ein bergmännisch erstellter Hohlraum als „alter Mann“ bezeichnet, wenn er nicht mehr benutzt wird.

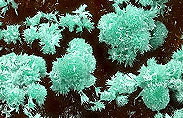

Weiter unterhalb befindet sich das Stollenmundloch der oberen Grube Haus Baden, im Wald darunter liegt die „Weiße Halde“. Nur wenig davon entfernt steht das Häuschen zum Wasserbehälter. 2009 und 2010 wurde dahinter ein Gang aufgeschlossen, der heute wieder eingestürzt ist. Von dort stammen die weltberühmten, orangegelben Mimetesit-Kugeln.

Im Revier Badenweiler gibt es noch weitere alte Gruben und Halden, auf denen ähnliche Paragenesen gefunden wurden. Die alte Halde der Grube Fürstenfreude liegt zum Beispiel weiter oben an der L140 Richtung Marzell. Von dort stammen Cerussit, Pyromorphit und vor allem Wulfenit in perfekt ausgebildeten Kristallen. Angliobaryt ist eine Barytvarietät, die Blei-Ionen enhält, der Übergang zum Anglesit ist fließend. Im Wilhelminenstollen (auch Wilhelminengrube) südlich von Sehringen wurden ebenfalls schön auskristallisierte Bleierze wie Anglesit, Cerussit, Mimetesit oder Pyromorphit gefunden. Eine absolute Rarität stellt der stäbchenförmige Pyrargyrit dar.

Exemplarische Auswahl vorkommender Minerale

Die unten abgebildete fast 20 Zentimeter große Druse mit Quarz wurde vom Autor als Kind in den 1970er-Jahren bei der Sophienruhe selbst gefunden. Aus dem Karlstollen stammt bläulicher, teils transparenter Baryt. Viele gute Funde wurden auf der Weißen Halde der Grube Haus Baden im Wald in Richtung Sehringen gemacht. Im Gestein überwiegen Quarz und Baryt, sowie etwas Chalkopyrit, Fluorit und derber Bleiglanz. In den Sammlungen befinden sich auch Minerale wie Anglesit, Cerussit, Covellin, Hemimorphit, Malachit, Mimetesit, Pyrit, Pyromorphit oder Wulfenit. Der Smithsonit bildet winzige, reiskornartige Kristalle, die auch spitz zulaufen können. Der Langit kann sich pseudomorph zu Brochantit umwandeln. Gut kristallisierte Zinkblende ist in Badenweiler selten. Eine Rarität stellt der Elyit vom Altemannfels dar. Er tritt zusammen mit weiteren Bleimineralen sekundär als Folge des Feuersetzbergbaus auf. Elyit kommt in violetten Nadeln vor und kann mit dem himmelblauen Blei-Kupfer-Erz Chenit vergesellschaftet sein. Zu diesem kann er sich auch durch eine Pseudomorphose umwandeln. Weitere Minerale der Feuersetzparagenese sind zum Beispiel Caledonit, Hydrocerussit, Lanarkit, Leadhillit, Linarit, Lithargit, Minium, Scotlandit, Susannit oder Woodwardit.

Fotos: Sophienruhe, Karlstollen, Quarzriff

Quarz

Sophienruhe

Angliobaryt, Mimetesit

Sophienruhe

Baryt

Oberer Karlstollen

Mimetesit

Karlstollen

Baryt, Mimetesit

Quarzriff

Mimetesit

Quarzriff

Grube Haus Baden und Wasserbehälter

Anglesit

Haus Baden

Bleiglanz

Haus Baden

Bleiglanz

Haus Baden

Cerussit

Haus Baden

Cerussit

Haus Baden

Covellin, Chalkopyrit

Haus Baden

Fluorit

Haus Baden

Fluorit, Baryt

Haus Baden

Hemimorphit

HemimorphitHaus Baden

Langit

Haus Baden

Linarit

Haus Baden

Malachit

Haus Baden

Pyromorphit

Haus Baden

Pyromorphit

Haus Baden

Pyromorphit

Haus Baden

Quarz

Haus Baden

Rauchquarz

Haus Baden

Smithsonit

Haus Baden

Smithsonit

Haus Baden

Wulfenit

Haus Baden

Zinkblende, Baryt

Haus Baden

Mimetesit-Kugeln

Wasserbehälter

Altemannfelsen, Feuersetzparagenese

Caledonit

Altemannfelsen

Chenit

Altemannfelsen

Elyit

Altemannfelsen

Elyit, Quarz

Altemannfelsen

Hydrocerussit

Altemannfelsen

Lanarkit, Elyit

Altemannfelsen

Lithargit, Elyit

Altemannfelsen

Minium

Altemannfelsen

Scotlandit

Altemannfelsen

Susannit

Altemannfelsen

Grube Fürstenfreude

Angliobaryt, Cerussit

Fürstenfreude

Cerussit

Fürstenfreude

Pyromorphit

Fürstenfreude

Pyromorphit

Fürstenfreude

Wulfenit

Fürstenfreude

Wilhelminenstollen, Sehringen

Anglesit-Angliobaryt

Wilhelminenstollen

Mimetesit, Cerussit

Wilhelminenstollen

Mimetesit

Wilhelminenstollen

Pyromorphit

Wilhelminenstollen

Pyromorphit

Wilhelminenstollen

Pyrargyrit

Wilhelminenstollen