Lage

Das Erzgebirge ist ein Mittelgebirge, das Teile von Sachsen in Deutschland und von Böhmen in Tschechien umfasst. Der Bergbaudistrikt Freiberg macht den nordöstlichen Teil des Erzgebirges aus. Der Bergbau ist seit dem 12. Jahrhundert dokumentiert. Das Revier stellt eine der größten Erzlagerstätten in Europa dar. Das ehemalige Verbundbergwerk Himmelfahrt Fundgrube befindet sich heute direkt auf dem Stadtgebiet. Ungefähr sechs Kilometer südlich des Stadtzentrums liegt Brand-Erbisdorf mit der ehemaligen Grube Himmelsfürst. Fünf Kilometer nördlich gelangt man nach Halsbrücke mit der ehemaligen Grube Beihilfe oder dem bei allen Sammlern bekannten Gang Lorenz Gegentrum. 15 Kilometer westlich von Freiberg liegt Bräunsdorf mit der ehemaligen Grube Neue Hoffnung Gottes. Dies sind nur die bekanntesten Beispiele der vielen Gruben im Revier.

Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Mineralogie

Der Bergbau begann im Freiberger Revier in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Abgebaut wurden vor allem Silbererze. Die Bergbauakademie Freiberg wurde 1765 zur Ausbildung von Bergleuten gegründet. Sie besteht noch heute unter dem Namen Technische Universität Bergakademie Freiberg. An ihr arbeiteten zahlreiche berühmte Mineralogen: Friedrich August Breithaupt leitete ab 1826 die Akademie 40 Jahre lang. Mit dem Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert kam zunehmend auch der Abbau von Blei- und Zinkerzen hinzu. Die Halsbrücker Bleihütte errichtete zum Beispiel 1917 eine riesige Schlackenhalde mit einer Seilbahn. Die drei wichtigsten Bergwerke im Revier Freiberg wurden 1968 (Beihilfe) und 1969 (Himmelfahrt, Himmelsfürst) stillgelegt.

In der Stadt Freiberg sind zwei große Mineralienausstellungen zu sehen. Das im 16. Jahrhundert errichtete Krügerhaus beherbergt die Ausstellung „Mineralogische Sammlung Deutschland“ der gleichnamigen Stiftung. Auch Seminarräume der Bergakademie sind im Gebäude untergebracht. Daneben befindet sich das markante Schloss Freudenstein, in dem die umfangreichste und zugleich schönste Mineraliensammlung der Welt in der „terra mineralia" präsentiert wird. Sehenswert sind auch das alte Rathaus am Obermarkt, das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg und der Dom zu Freiberg am Untermarkt. Die von Gottfried Silbermann (1683–1753) erbaute Orgel im Dom ist bestens erhalten, sie gilt klanglich als die beste historische Orgel der Welt. Der deutsche Orgelvirtuose Karl Richter (1926–1981) spielte dort 1978 für die Archiv Produktion Werke von Johann Sebastian Bach ein: Diese Aufnahmen der Dorischen Toccata und Fuge und der Passacaglia und Fuge in c-Moll gelten bis heute als absolute Referenz für diese Werke.

Im Revier Freiberg kommen mehr als 300 Minerale vor, davon 17 in der Typlokalität. Es sollen nur ein paar Beispiele genannt werden: Mit „Braunspat“ bezeichnete man im Revier nicht nur den Ankerit, sondern ein Gemenge verschiedener Carbonat-Minerale wie Ankerit, Calcit, Dolomit, Magnesit, Rhodochrosit oder Siderit, wobei diese Minerale im Revier auch einzeln vorkommen. Aus vielen Gruben stammen auch Arsen, Arsenopyrit, Baryt, Chalkopyrit, Fluorit, Markasit, Pyrit, Pyrrhotin, Quarz und Tetraedrit sowie Silber gediegen und Silberminerale wie Argentit und Pyrargyrit, während der Proustit im Freiberger Revier weniger verbreitet ist.

Himmelfahrt Fundgrube in Freiberg

Das Gelände der ehemaligen Himmelfahrt Fundgrube liegt überwiegend im östlichen Bereich der Stadt hinter den Friedhöfen. Einige Gebäude am integrierten Abrahamschacht, wie Treibehaus (Schachtgebäude), Huthaus, Bergschmiede oder Scheidebank sind heute noch gut erhalten. Der Abrahamschacht war mit 625 Meter der tiefste Schacht dieses riesigen Verbundbergwerkes. Unter den Gebäuden verlief in einem Tunnel eine Erzbahn zum benachbarten Davidschacht. Zum Verbund zählten zum Beispiel auch die weiter nördlich gelegene Reiche Zeche, das heutige Besucherbergwerk Alte Elisabeth und die Rote Grube in Richtung Bahnhof. Das riesige Gebäude der Neuen Aufbereitung der Grube Himmelfahrt zwischen Abrahamschacht und Davidschacht steht noch heute am Rand eines Sees, in dem früher die Erzwäsche durchgeführt wurde und der auch so genannt wird. Dahinter befindet sich die „Spülhalde Hammerberg“.

Die Verbundgrube Himmelfahrt ist Typlokalität für das Silbermineral Stephanit und das erste entdeckte Silbermineral aus der Freibergit-Serie, den Kenoargentotetraedrit-(Fe). Schon am Ende des 17. Jahrhunderts fand sich in den Sammlungen ein Erz aus Freiberg mit der Bezeichnung „Weißgültigerz“. Karl Gustav Adalbert von Weissenbach (1797–1846) beschrieb 1831 als erster das „Weißgiltigerz“ als eigenständiges Mineral. Der deutsche Mineraloge Gustav Adolf Kenngott (1818–1897) vergab im Jahr 1853 den Namen Freibergit. Die Reiche Zeche lieferte schönen Calcit in der Varietät „Kanonenspat" oder auch in gut ausgebildeten Skalenoedern. Heute werden die Schächte nicht mehr betrieben, die Halden sind alle eingeebnet, so dass Stufen für Sammler nur noch aus alten Sammlungen zugänglich sind.

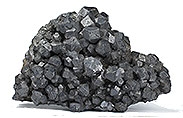

Stephanit TL

Grube Himmelfahrt

Calcit: „Kanonenspat“

Grube Himmelfahrt

Calcit

Grube Himmelfahrt

Brand-Erbisdorf

Auch in Brand-Erbisdorf südlich von Freiberg existieren noch zahlreiche Spuren des ehemaligen Bergbaus. Im Huthaus Einigkeit befindet sich ein Bergbaumuseum, in dem auch eine Mineraliensammlung untergebracht ist. Hinter dem Gebäude ist ein abgesicherter Treibeschacht zu sehen. Der Bartholomäusschacht gegenüber Glasbläserei und Kirche ist ein Schaubergwerk, in dem man eine bergmännische Fördermaschine bedienen und bis zu einer Tiefe von 25 Meter einfahren kann. Das bedeutendste Bergwerk war die Grube Himmelsfürst mit ihren zahlreichen Schächten südlich der Stadt beim gleichnamigen Weiler. Sie wurde von 1572 bis 1913 und nach dem 2. Weltkrieg von 1946 bis 1969 betrieben. Auf einer Infotafel ist zu lesen, dass die Grube zwischen 1710 und 1896 die erstaunliche Menge von 600'000 Kilogramm Feinsilber lieferte. Gut erhalten ist noch das Hut- und Bethaus der Grube Himmelsfürst. Nicht weit davon stehen Teile eines Transportviaduktes, das Schachtgebäude des Frankenschachtes und das Wassergöpelhaus des Dorothea-Treibeschachtes. Im Wäldchen gegenüber des Huthauses befinden sich zahlreiche überwachsene Halden.

Freibergit wurde auch in der Grube Himmelsfürst bei Brand-Erbisdorf gefunden, wo er Paragenesen mit Braunspat und Bleiglanz bildet. Auch das lockere Magnesiumsulfat Epsomit, die Silbererze Argyrodit und Freieslebenit – beide in der Typlokalität – oder Polybasit kommen dort vor. In einem Argyrodit aus der Grube Himmelsfürst entdeckte Clemens Alexander Winkler das Element Germanium.

Epsomit

Gr. Himmelsfürst

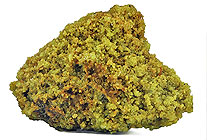

Freibergit, Ankerit

Gr. Himmelsfürst

Polybasit

Gr. Himmelsfürst

Halsbrücke

In der Gemeinde Halsbrücke nördlich von Freiberg waren nicht nur Gruben, sondern auch größere Anlagen und Betriebe zur Verhüttung und Verarbeitung. Die erste gewerkschaftliche Hütte entstand 1612, aus dieser entstand 1663 die Halsbrücker Schmelzhütte. Ab 1784 gab es ein Amalgierwerk, das nach einem Brand ab 1794 neu errichtet wurde. 1815 entstand die Leuchtgasanstalt, in der durch Kohlevergasung ein Brenngas zur Beleuchtung der Straßen und Häuser hergestellt wurde. 1853 kam eine Bleiwarenfabrik hinzu, 1862 entstand die Goldscheideanstalt in der Halbrücker Hütte und 1865 gilt als das Gründungsdatum für die Schwefelsäurefabrik. Das heute noch stehende Kamin der Halsbrücker Esse war bei seiner Eröffnung im Jahr 1898 mit 140 Meter Höhe der höchste Fabrikturm der Welt. Die darunter liegende Schlackenhalde Hohe Esse wurde auch „Seilbahnhalde“ genannt, weil die Bleischlacken mit einer Seilbahn auf das Plateau der Hohen Esse befördert wurden. Dort lagerten bis zu 285'000 Tonnen Bleischlacke. Noch heute emittiert die Halde Bleistaub. Sie wurde umfangreich saniert, mit Steinen abgedeckt und bepflanzt, um die Emissionen zu begrenzen. Die Grube Beihilfe war ein 1861 entstandener Zusammenschluss verschiedener Gruben, der erste Abbau des Halsbrücker Spats erfolgte bereits um 1600. Im Jahr 1913 schlossen alle Gruben im Freiberger Revier, weil der Silberpreis aufgrund der Funde in den anderen Kontinenten stark gesunken war. Von 1937 bis 1969 wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

Berühmt sind aus der Grube Beihilfe die hervorragend auskristallisierten, manchmal auch ungewöhnlich großen Stufen mit Baryt, Galenit, Sphalerit und vor allem mit leuchtend gelbem oder blauem Fluorit. Diese wurden nach dem 2. Weltkrieg bis zu Schließung im Jahr 1969 gefunden. Die Halden bei Lorenz Gegentrum neben der gleichnamigen Straße in Richtung Falkenberg beherbergen Auswurfmaterial aus dem „St. Lorenz Gegentrum Neuschacht“. Sehr speziell von dort ist der „Pseudoapatit“, der eine Pseudomorphose von Apatit nach Pyromorphit darstellt. Auch brauner Pyromorphit ist typisch für diese Lokalität. Die Halden wurden von vielen Sammlern abgesucht, gefunden wurden zum Beispiel auch Baryt, Fluorit, Fluor-Apatit und Hämatit oder sekundäre Blei- oder Kupferminerale wie Caledonit, Langit, Linarit oder Mimetesit. Aus dem Ferdinandschacht im benachbarten Rothenfurth stammen Paragenesen von Markasit mit Bleiglanz oder von Sphalerit mit Fluorit.

Baryt

Grube Beihilfe

Bleiglanz

Grube Beihilfe

Fluorit

Grube Beihilfe

Sphalerit

Grube Beihilfe

Baryt

Lorenz Gegentrum

Mimetesit

Lorenz Gegentrum

„Pseudoapatit“

Lorenz Gegentrum

Pyromorphit

Lorenz Gegentrum

Markasit, Bleiglanz

Ferdinandschacht

Sphalerit, Fluorit

Ferdinandschacht

Bräunsdorf

Bräunsdorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Oberschöna. Dort finden sich zahlreiche alte Gruben, von denen die Grube Neue Hoffnung Gottes die größte und bedeutendste ist. Das um 1750 erstellte Huthaus der Grube wurde renoviert und ist heute das einzige Huthaus der ehemals drei Huthäuser in Bräunsdorf, das erhalten geblieben ist. Die alte Halde mit dem Kunst- und Treibeschacht befand sich gegenüber des Huthauses und neben dem heutigen Sportplatz, weitere ehemalige Halden lassen sich am Hang hinter dem Kindergarten erahnen. Bei der Mühle in Wegefarth beginnt ein viereinhalb Kilometer langer Kunstgraben, mit dem Wasser zum Kunsthaus der Grube zugeführt wurde. Im „Kunsthaus“ waren die maschinellen Einrichtungen untergebracht, die für den Wasserunterhalt zuständig waren.

Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert waren in Bräunsdorf vor allem die Silbererze begehrt. Aus der Grube stammen auch Antimonerze oder Antimon-Silbererze wie Berthierit, haarförmiger Jamesonit, Füloppit, Metastibnit, Owyheeit, Plagionit, Stibnit, Valentinit oder Zinkenit. Einige von diesen sind sehr selten. Die Grube ist Typlokalität für den gelben Chapmanit, den Diaphorit, den rötlichen, strahligen Kermesit und den Miargyrit. Auch Silberminerale wie Chlorargyrit, Freieslebenit, Polybasit, Proustit, Pyrargyrit, Pyrostilpnit oder Stephanit kommen in der Grube vor. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Mineralien, zum Beispiel Aragonit, Arsenopyrit, Calcit, Chalkopyrit, Dolomit, Gips, Markasit, Pyrit, Rhodochrosit, Sphalerit, Strontianit oder Vivianit.

Berthierit

Neue Hoffnung Gottes

Chapmanit TL

Neue Hoffnung Gottes

Chapmanit TL

Neue Hoffnung Gottes

Freieslebenit

Neue Hoffnung Gottes

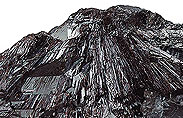

Jamesonit

Neue Hoffnung Gottes

Kermesit TL

Neue Hoffnung Gottes

Metastibnit

Neue Hoffnung Gottes

Miargyrit TL

Neue Hoffnung Gottes

Owyheeit

Neue Hoffnung Gottes

Plagionit

Neue Hoffnung Gottes

Stibnit, Valentinit

Neue Hoffnung Gottes

Zinkenit

Neue Hoffnung Gottes