Lage

Das Fichtelgebirge befindet sich im Nordosten Bayerns und umfasst Teile von Oberfranken und der Oberpfalz. Es reicht bis nach Tschechien. Das Hohe Fichtelgebirge umschließt hufeisenförmig die Selb-Wunsiedler-Hochfläche, die manchmal auch als „Inneres Fichtelgebirge“ bezeichnet wird. Der höchste Berg ist der 1051 Meter hohe Schneeberg westlich von Wunsiedel. Auf dem Gipfel steht der ehemalige Fernmeldeturm der Bundeswehr als Zeugnis aus dem Kalten Krieg. Der berühmte Steinbruch Zufurt befindet sich hinter Tröstau an der Bergkette, die bis zum Schneeberg reicht. Nur wenig daneben etwas weiter oben liegen gut versteckt im Wald die alten Steinbrüche auf der Gemarkung Fuchsbau oberhalb von Leupoldsdorf. Der markante Epprechtstein mit seiner alten Burgruine und den zahlreichen Steinbrüchen befindet sich etwa 12 Kilometer nördlich von Wunsiedel bei Kirchenlamitz. Nur wenige Kilometer südlich des Epprechtsteins gelangt man zu einem Wäldchen mit der aufgelassenen Uranerzgrube Christa bei Großschloppen. Die ehemalige Specksteingrube Johanneszeche bei Göpfersgrün liegt zwischen Wunsiedel und Thiersheim auf der Selb-Wunsiedler-Hochfläche. Den Steinbruch Köhlerloh am Waldstein findet man am westlichen Rand des Fichtelgebirges. Der Steinbruch am Teichelberg bei Pechbrunn befindet sich im Steinwald.

Epprechtstein

Im Fichtelgebirge kommen verschiedene Granitsorten vor. Bei der Erstarrung der magmatischen Gesteinsschmelzen lagerten sich Erze der Metalle wie Bor, Lithium, Thorium, Uran oder Zinn in Drusen und Spalten ab. Der Zinnbergbau wird 1356 erstmals erwähnt. Zeugnisse davon finden sich bei der Gemarkung „Pechlohe", wo heute noch zu sehende „Zinngräben“ auf die einstige Erzwäsche aus den Zinnseifen hinweisen. Die Burgruine auf dem Epprechtstein stammt aus dem Mittelalter, sie wird 1248 erstmals als „Eckebretstein“ erwähnt. Damals verwendete man den Granit hauptsächlich aus Findlingen. Bis 1721 wurde am Epprechtstein Granit wild abgebaut. Ab 1724 durften nur noch berechtigte Steinmetzmeister Granit abbauen. Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden die großen Steinbrüche. Der Bau der Eisenbahn direkt an den Epprechtstein trug dazu bei, dass der Verkauf des Granits aus den Steinbrüchen sehr ertragreich wurde. Der Granit diente zum Brücken- oder zum Hausbau, er wurde aber auch für Denkmäler, Grabsteine oder Brunnen benötigt. Insgesamt waren einmal 20 Steinbrüche in Betrieb, heute ist es vor allem der Schlossbrunnenbruch, der als größter Steinbruch noch aktiv ist. Der Gipfel des Epprechtsteins gilt schon seit 1938 als Naturdenkmal, seit 1990 untersteht das gesamte Gebiet dem Landschaftsschutz.

Insbesondere im Schlossbrunnenbruch wurden schöne Mineralienstufen gefunden, zum Beispiel Feldspat wie Albit und Orthoklas, bläulichen Fluor-Apatit, Fluorit, Muskovit, Rauchquarz und dunkler Turmalin, oder auch Stücke für den Micromounter, zum Beispiel der Bertrandit oder vielflächiger, klarer Goyazit. Das Beryllium-Aluminium-Silicat Euklas bildet blockig-prismatische Kristalle, die die typischen Streifungen und gerundete Kopfflächen zeigen. Kristalle des Zinnminerals Kassiterit sind eher selten, weil dieses überwiegend als körniger „Zinnstein“ im Zinngranit oder als Ablagerungen in den Bächen als „Zinnseifen“ enthalten ist. Als „Zinnwaldit“ bezeichnet man eine Serie von Glimmern (ohne konkreten Mineralstatus), die zwischen dem Siderophyllit und dem Polylithionit eingeordnet sind. Sie zählen nicht zu den Zinnerzen, der Name ist nach dem tschechischen Ort Zinnwald (Cínovec) abgeleitet. Auch Uranminerale wie Autunit oder Metatorbernit kommen am Epprechtstein vor.

Fluor-Apatit

Epprechtstein

Fluor-Apatit, Schörl

Epprechtstein

Bertrandit

Epprechtstein

Euklas (von vorne)

Epprechtstein

Euklas (von der Seite)

Epprechtstein

Euklas

Epprechtstein

Euklas

Epprechtstein

Fluorit

Epprechtstein

Goyazit, Turmalin

Epprechtstein

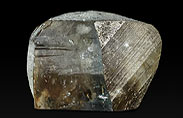

Kassiterit

Epprechtstein

Metatorbernit

Epprechtstein

Rauchquarz

Epprechtstein

Rauchquarz, Feldspat

Epprechtstein

Turmalin

Epprechtstein

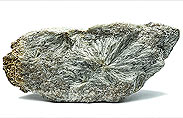

Zinnwaldit

Epprechtstein

Grube Christa bei Großschloppen

Nur ein paar Kilometer südwestlich vom Epprechtstein liegt bei Großschloppen, einem Gemeindeteil von Kirchenlamitz, die Uranlagerstätte der ehemaligen Grube Christa. Der Beginn des versuchsweisen Abbaus erfolgte 1979, gefördert wurde vor allem Pechblende aus dem unterirdischen Erzgang. Dazu legte man einen wendelartigen Tunnel mit abzweigenden Gängen bis in eine Tiefe von 195 Meter an. Im Jahr 1987 wurden das Projekt beendet und die Böden renaturiert. Vom Stolleneingang, den Halden und dem Untertagebau ist nichts mehr sichtbar. Der Wald ist aufgeforstet, so dass heute alles bewachsen ist. Das Wäldchen mit der ehemaligen Grube befindet sich einen halben Kilometer östlich von Großschloppen. Am Waldrand befindet sich die Sandgrube, in der früher an einer Quarzbank Quarzkristalle gefunden wurden.

Die granitische Ganglagerstätte der Grube Christa mit den enthaltenen Uranerzen ist etwa einen Kilometer lang und 30 bis 60 Meter dick. Bis zu 2500 Tonnen Uranerz werden in der Lagerstätte vermutet. Aus der Grube stammen Uranminerale wie Saléeit, Phosphuranylit, Torbernit und Metatorbernit, Uraninit, Uranophan oder sogar der seltene Wölsendorfit. Es sind auch wunderschöne Paragenesen von violettem Fluorit mit grünem Epidot bekannt. Der Fluorit kann perfekte Oktaeder ausbilden.

Epidot, Fluorit

Grube Christa

Fluorit, Epidot

Grube Christa

Saléeit

Grube Christa

Torbernit, Saléeit

Grube Christa

Uranophan

Grube Christa

Steinbruch Zufurt bei Tröstau

Der Steinbruch Zufurt befindet sich hinter Tröstau am südöstlichen Ende des Schneebergzugs. Er besteht aus hellgrauem Zinngranit oder aus dunkelgrauem Randgranit mit hellem Feldspat. Die interessanten Minerale stammen aus Pegmatitlinsen oder aus Klüften des Zinngranits. Der Steinbruch lieferte ähnliche Paragenesen wie am Epprechtstein, so dass eine Unterscheidung oft schwierig ist. Bei einer Sprengung im Jahr 1988 wurde von einem Mitarbeiter in einer großen Druse ein Jahrhundertfund mit riesigen Quarzkristallen und anderen einmalig ausgeprägten Mineralienstufen gemacht. Im Steinbruch ist heute das Sammeln von Mineralien verboten, die Stellen mit den Pegmatitlinsen werden auch nicht mehr bearbeitet, so dass keine Fundmöglichkeiten mehr bestehen.

Aus den Pegmatitlinsen stammen zum Beispiel Bergkristall und Rauchquarz – auch in großen Kristallen – sowie Albit, Fluor-Apatit, Bertrandit, Euklas, Orthoklas oder Topas. Eine Rarität ist das Calcium-Beryllium-Mineral Herderit, das klare Einzelkristalle und manchmal auch Zwillinge ausbildet. In den Klüften können diese Minerale enthalten sein: Anatas und Rutil, Hämatit, Phenakit, Pyrit, Quarz in kleineren Kristallen, Metatorbernit und Torbernit, Muskovit, Sphalerit, Stibnit, Stilbit oder Zirkon. Der Fluorit kommt zusammen mit Quarz im Episyenit vor, einem Gestein, das in den Granitgängen vorhanden ist. Im Episyenit ist der Quarzgehalt vermindert, er ist dafür mit Albit angereichert. Auch Sekundärbildungen aus dem Steinbruch sind bekannt, zum Beispiel Brochantit, Mimetesit oder Langit.

Albit, Rauchquarz

Steinbruch Zufurt

Anatas

Steinbruch Zufurt

Fluor-Apatit

Steinbruch Zufurt

Bertrandit

Steinbruch Zufurt

Hämatit

Steinbruch Zufurt

Herderit

Steinbruch Zufurt

Herderit Zwilling

Steinbruch Zufurt

Metatorbernit

Steinbruch Zufurt

Mimetesit

Steinbruch Zufurt

Muskovit

Steinbruch Zufurt

Orthoklas

Steinbruch Zufurt

Phenakit

Steinbruch Zufurt

Pyrit

Steinbruch Zufurt

Quarz

Steinbruch Zufurt

Rutil

Steinbruch Zufurt

Sphalerit

Steinbruch Zufurt

Stilbit

Steinbruch Zufurt

Zirkon

Steinbruch Zufurt

Steinbrüche am Fuchsbau bei Leupoldsdorf

Die Steinbrüche bei der Gemarkung Fuchsbau bei Leupoldsdorf waren von 1894 bis 1977 in Betrieb. Sie wurden von der Staatsforstverwaltung an Unternehmen verpachtet und unterlagen nicht den Abbaurechten des Markgrafen von Bayreuth. Bis in die 1990er-Jahre konnte man an den Steinbrüchen noch Mineralien suchen, aus dieser Zeit stammen die Funde. Danach wurden sie komplett unter Naturschutz gestellt. Der berühmte Topasfelsen ist nur noch schwierig zu finden: Er befindet sich hinter einem tiefen Biotop am geologischen Lehrpfad Nummer 7.

Am Lehrpfad befindet sich an einer Stelle eine Infotafel, wo Spuren der Zinnhänge zu erahnen sind: Dort gewann man ab dem Mittelalter Zinn. Bei der Verwitterung und Auswaschung des Zinngranits konzentrierte sich das Zinnerz als Sand oder als „Zinnseife“ entlang der Bachläufe. Der Sand wurde aufgehackt und in den fließenden Bach geworfen. Ein Bergmann wühlte das Sediment mit einer Seifengabel auf, dabei sanken die schweren Zinnerzkörner schneller an den Boden als das restliche Material. In mehreren Stufen wurde das Zinnerz im Bach so konzentriert. Die hügeligen „Zinnhänge“ entstanden durch das zurückbleibende Geröll, das man aus dem Bach seitlich entnahm. Beim bergmännischen Abbau aus einem Felsen wurde der Zinngranit abgehauen und danach zerkleinert. Zur weiteren Anreicherung des Erzes betrieb man Zinnerzmühlen, in denen das Material mit einem Pochwerk weiter zerkleinert wurde. In den Steinbrüchen am Fuchsbau kommen ähnliche Minerale wie im Steinbruch Zufurt vor, zum Beispiel Anatas, Fluor-Apatit, Goyazit, Kassiterit, Rauchquarz, Topas oder Torbernit. Auch Zinnwaldit wurde gefunden. Eine Rarität ist Cyrilovit in winzigen, gelben Pusteln.

Anatas

Fuchsbau

Fluor-Apatit

Fuchsbau

Cyrilovit

Fuchsbau

Goyazit

Fuchsbau

Kassiterit

Fuchsbau

Rauchquarz

Fuchsbau

Topas

Fuchsbau

Torbernit

Fuchsbau

Zinnwaldit

Fuchsbau

Wunsiedel, Johanneszeche

Der Steinbruch Ratskalkofen in Wunsiedel existiert nicht mehr, an der einstigen Fundstelle für Tremolit ist heute ein kleiner See und daneben ein Sportplatz. Die Johanneszeche bei Göpfersgrün liegt zwischen Wunsiedel und Thiersheim auf der Selb-Wunsiedler-Hochfläche, sie war früher eine Specksteingrube. An der ehemaligen Einfahrt steht eine Infotafel mit Informationen über die Geschichte und einem Luftbild zur Übersicht. Heute ist dort ein Biotop, das nicht mehr betreten werden darf, ein Einblick ohne Genehmigung ist praktisch unmöglich. Ein Speckstein ist ein Mischmineral, das als Hauptbestandteil Talk enthält. Er wird als Steatit bezeichnet, wenn er sich fettig anfühlt und gut bearbeiten lässt. Der Steatit aus der Johanneszeche tritt häufig pseudomorph nach Quarz oder nach Dolomit auf. Der Talk bildet nierenförmige oder kugelige Aggregate, er kann auch verästelte Mangan-Dendriten enthalten. Dolomit und Calcit, sowie Bergkristall, Rauchquarz und Amethyst stammen ebenfalls aus der Grube. Stern- und Artischockenquarze treten in typischen Wachstumsformen auf. Gelbgrüner bis blauer oder farbloser, gemeiner Beryll in hexagonalen Prismen und schwarzer Turmalin (Schörl) sind seltenere Funde aus dem Nordrand der Grube.

Steinbruch Köhlerloh am Waldstein

Auf der Westseite des Fichtelgebirges liegt der Steinbruch Köhlerloh am Waldstein auf der Gemarkung von Reinersreuth. Auch dort ist der Granit von Quarz und Pegmatitadern durchsetzt, in den Hohlräumen befinden sich die interessanten Minerale. Die Kristalle sind oft nur sehr klein, dafür hervorragend ausgebildet: Der Fluor-Apatit bildet farblose, gelbliche oder hellblaue Prismen, er sitzt gerne wie auch das schwarze Turmalinmineral Schörl auf dem Orthoklas. Der Steinbruch ist bekannt für gute Funde mit Albit, Anatas, Euklas, Phenakit oder Topas. Auf dem Quarz findet sich manchmal lattenartiges, cremeweißes Rhabdophan-(Ce). Auch gelber Cyrilovit kann in Kristallrasen auf dem Quarz sitzen. Der Fluorit kommt in kleinen, oft verzerrten Kristallen vor, die hellblau bis dunkelviolett zonar gefärbt sind.

Teichelberg bei Pechbrunn

Der Steinwald im Süden besteht ebenfalls aus Granit, im Süden und im Westen ist eine Basaltkuppe vorhanden. Besonders schön zu sehen ist das im Basalt-Steinbruch am Teichelberg bei Pechbrunn, wo Basalte und Tuffe auf dem Granit aufgesetzt sind. Im Steinbruch stehen geblieben ist ein Vulkanschlot, der aufgrund seiner Porosität nicht abgebaut wurde und in den Hohlräumen viele Minerale enthält. Im Steinbruch zu finden sind die typischen Minerale des Basalts wie langsäuliger Apatit, würfeliger Chabasit, oktaedrischer Gismondin, nadeliger Natrolith, Nephelin, kugeliger Hyalith, Phillipsit oder Thomsonit, sowie Augit und Diopsid. Der Montmorillonit kann pseudomorph nach Natrolith, Phillipsit oder anderen Mineralen auftreten, der Nontronit tritt pseudomorph nach Natrolith auf. Der Aragonit bildet spitze Nadeln, der Calcit tritt überwiegend rhomboedrisch oder auch in Vielkristallkugeln auf, manchmal auch in winzigen Skalenoedern. Arsenopyrit, Ilmenit, Magnetit in der Varietät Titanomagnetit, Markasit oder Pyrit kommen nur in winzigen Kristallen vor.

Basalt-Abbau

Stbr. Teichelberg

Vulkanschlot

Stbr. Teichelberg

Aragonit

Stbr. Teichelberg

Augit

Stbr. Teichelberg

Baryt

Stbr. Teichelberg

Kugel-Calcit

Stbr. Teichelberg

Calcit rhomboedrisch

Stbr. Teichelberg

Calcit skalenoedrisch

Stbr. Teichelberg

Chabasit-Ca

Stbr. Teichelberg

Diopsid, Natrolith

Stbr. Teichelberg

Hyalith, Montmorillonit

Stbr. Teichelberg

Pyrit, Natrolith

Stbr. Teichelberg

Natrolith

Stbr. Teichelberg

Nephelin, Apatit

Stbr. Teichelberg

Nontronit nach Natrolith

Stbr. Teichelberg

Phillipsit

Stbr. Teichelberg

Thomsonit-Ca

Stbr. Teichelberg

Alle Fotos: Thomas Seilnacht (außer Fotos 2x Köhlerloh und 2x Teichelberg: Manfred Früchtl)

Sammlung: Thomas Seilnacht (alle)

Finder der Minerale, bzw. ehemalige Sammlung: Max Kern (6), Manfred Früchtl (75), andere unbekannt