Schweiz / Österreich / Frankreich / Italien

Schweiz: Wallis / Graubünden / Tessin / Uri / Glarus / St. Gallen / Bern / Juramineralien

Kanton Bern: Aarmassiv / Täler u.a. / Leissigen / Emmental

Aarmassiv

Das Aarmassiv ist ein zentraler Teil der Schweizer Alpen, es erstreckt sich vom Lötschberg im Wallis bis zum Tödi an der Grenze des Kantons Glarus zum Kanton Graubünden. Im Kanton Bern zählen zum Beispiel das Gebiet Hasliberg bei Meiringen, das Gebiet um den Triftgletscher südlich des Sustenpasses oder das Gebiet am Grimselpass dazu. Die dominierenden Gesteine sind Gneis und Granit, aber auch kristalline Schiefer, Amphibolit und Kalksteine kommen vor. Felsige Spitzen und Gratkämme prägen die Gipfelformationen, sie sind durch Erosion entstanden. Auch Gletscher, Seen und vor allem die Moränenlandschaften als Überbleibsel der Gletscherbewegungen sind typisch. Am

Triftgletscher findet man

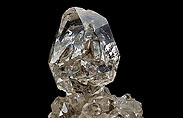

Bergkristall, der mit

Chlorit vergesellschaftet oder als

Fadenquarz ausgebildet ist. In der

Rotlaui bei Guttannen eröffneten sich durch Erosion viele kleine Klüfte im Steinschlaggebiet.

Adular,

Anatas,

Bergkristall,

Calcit oder

Titanit stammen zum Beispiel von dort.

Der 2164 Höhenmeter hohe

Grimselpass im Berner Oberland ist das Tor zum Rhonetal im Wallis. Das Gebiet um den Pass wird in vielen Sammlungen oft vereinfacht nur als „

Grimsel“ angegeben. Spektakulär ist die Passstraße auf der Nordseite an den großen Stauseen vorbei. Das

Summerloch (auch „Sommerloch“) gegenüber der Staumauer am Grimselsee ist ein natürlicher Aufschluss. Dort wurde früher rosa

Fluorit in oktaedrischer Form gefunden. An der

Gerstenegg weiter unten gibt es eine geschützte Kluft in einem Zugangsstollen der Kraftwerke Oberhasli. Besucher können bei einer Führung durch ein Fenster die Bergkristalle in ihrer natürlichen Umgebung tief im Berg bestaunen. Der Kabelstollen Gerstenegg-Sommerloch ist Typlokalität für den farblosen Baylissit und für das gelbe Uranmineral Grimselit, das nach dem Grimselpass benannt ist.

Absolutes Highlight ist die Straße zum Oberaarsee und den Zinggenstöcken. Weltberühmt sind die Rauchquarze aus der

Rufibach-Kluft am Vorderen

Zinggenstock. Sie wurde durch die Rufibach-Brüder Anfang der 1960er-Jahre erschlossen. Eine ähnlich große und ebenfalls ausgeräumte Kluft liegt weiter unten, sie stammt aus dem Jahr 1719. Der Eingang der Rufibach-Kluft befindet sich – vom Oberaarsee aus gesehen – auf der Rückseite des Vorderen Zinggenstocks im Gipfelbereich auf rund 2800 Höhenmeter. Sie geht 45 Meter in den Berg hinein und ist stellenweise drei Meter hoch und bis zu 20 Meter breit. Die Funde mit rosa

Fluorit,

Calcit,

Phenakit und

Rauchquarz sind einmalig. Aus den Klüften am

Oberaarsee oder aus den Bauarbeiten an den künstlich angelegten Druckschächten und Stollen des Kraftwerks stammen Minerale wie Adular, Anatas, Ankerit, Apatit, Brookit, Calcit, Fluorit, Galenit,

Ilmenit, Klinochlor (Chlorit), Milarit, Quarz, Rutil, Monazit, Muskovit, Siderit, Sphalerit, Xenotim oder Zirkon. Aufsehen erregte die im Gebiet liegende

Marmotta-Kluft, da der

Rauchquarz in einem Murmeltiernest gefunden wurde.

Kandersteg, Adelboden, Kiental, Axalp, Simmental, Grindelwald

Die Felsformationen im

Gasterntal hinter Kandersteg sind durch Faltung stark deformiert. Der Talboden wurde durch Gletschermoränen geformt und mit Flussschotter zugefüllt. Der

Calcit stammt aus einer Felskluft im Valanginien-Kalk auf 1700 Höhenmetern unterhalb des neuen Gemmiweges. Er ist durch Eisensalze leuchtend orange gefärbt. Aus dem Sackgrabe zwischen

Adelboden und Frutigen stammt

Pyrit, der auch schön auskristallisiert sein kann. In der Nähe der

Engstligenalp am Tschingellochtighorn bei Adelboden wird neben

Calcit zepterartiger

Quarz gefunden, der in Fensterquarz übergehen kann und damit die Entstehung verdeutlicht. Bei der Glütsch und an weiteren Fundstellen im

Kiental werden ebenfalls Zepterquarz und Fensterquarz gefunden. Bei der

Axalp oberhalb von Brienz gibt es mehrere Vorkommen mit grünem

Fluorit. Bei Arbeiten an der Strasse bei

Weissenburg im Simmental wurden traumhaft schöne Calcit-Igel gefunden. Eher selten von Weissenburg sind Derbyshire-Zwillinge oder zweifarbige, skalenoedrische Calcite, die von einem Braun in ein Gelb übergehen.

Im Gebiet

Rosenlaui bis Grosse Scheidegg und auch in der Lütschine bei

Grindelwald kommt dunkler Mergelschiefer vor, in dem sich oft golden glänzender

Pyrit befindet.

Leissigen

Im Gipsbruch

Leissigen-Krattigen am Thunersee wird Gips abgebaut. Zu Zeiten der Pulverknappheit förderte man zur Schwarzpulverherstellung dort auch

Schwefel, der im

Gips vorkommt. Der klare Gips wird als Marienglas bezeichnet. Eher selten ist der kristallwasserfreie, leicht rosa gefärbte

Anhydrit. Das Steinsalz

Halit ist durch Wasser meistens stark angelöst. Der

Aragonit im Wasser aus dem Bereich „Rotebüel“ bildet nadelige, spießige Kristalle. Der orangegelbe

Calcit zeigt im langwelligen UV-Licht eine sehr starke, gelbe Fluoreszenz. Dies gilt auch für die gefundenen Stalaktiten. Beim Bau des Umgehungstunnels und auch in den Bachrinnen oberhalb von Leissigen wurde neben

Calcit,

Dolomit und

Pyrit auch

Quarz in klaren Kristallen gefunden, teilweise auch als Zepter- oder Fensterquarz. Aufgrund einer langen Wachstumsphase erreichen vor allem die kleinen Kristalle fast die Qualität der „Herkimer-Diamanten". Sie können Einschlüsse mit schwarzem Bitumen oder sogar mit Methan enthalten. Beim Aufschlagen riechen sie teerartig. Aus dem Leissigentunnel stammen schön ausgebildete, klare

Calcitzwillinge in Schmetterlingsform, sowie transparenter

Aragonit. Bemerkenswert sind auch die Calcitzwillinge aus dem Kreuzgraben, es sind skalenoedrische Derbyshire-Zwillinge oder Zwillinge nach dem ersten steilen Rhomboeder.

Emmental

Der

Napf ist mit 1406 Höhenmetern über Meereshöhe die höchste Erhebung im Emmental, er liegt auf der Grenze des Kantons Bern zum Entlebuch im Kanton Luzern. Geologisch ist das Gebiet aus Nagelfluh ausgebaut. Dies ist ein Konglomerat aus abgerollten Gesteinen, die mit Bindemitteln wie Sand oder Kalk verfestigt sind. Das Material ist eine Ablagerung aus den Flüssen der Alpen. Aus diesem Grund findet man heute in den Bächen und Flüssen um den Napf herum

Seifengold in feinen Flittern, so auch in der

Emme oder in der

Ilfis zwischen Trubschachen und Langnau. Der

Goldbach auf der Entlebucher Seite wurde nach seinem Goldvorkommen benannt. Dort wurde schon im Mittelalter Gold gewaschen. Eine bekannte Fundstelle ist die

Grosse Fontanne bei Romoos im Entlebuch: Dort wo sich das schwere Seifengold in den langsamer fließenden Unterläufen auf Kiesbänken oder Felsrillen absetzt, findet man oft auch schwarze Körner aus

Magnetit, die sich mit einem Magneten abtrennen lassen. Wenn die schwarzen Körner nicht magnetisch sind, kann es sich um

Ilmenit handeln. Im Emmental wurde während der beiden Weltkriege an verschiedenen Orten Schieferkohle im Tagebau abgebaut, zum Beispiel an der (heutigen Deponie) „Engelprächtigen“ bei

Gondiswil oder auf der Gemarkung „Vogelnäst“ bei

Zell LU. Am „Bleuelgrabe“ bei

Escholzmatt im Entlebuch erfolgte ein Abbau bis 1885.

Hinweis: Es werden nicht alle Minerale einer Fundstelle aufgezählt, sondern nur die bekanntesten.

Faltenstrukturen

Faltenstrukturen Calcit

Calcit

Calcit

Calcit

Calcit

Calcit

Calcit

Calcit

Quarz, Calcit

Quarz, Calcit

Calcit

Calcit

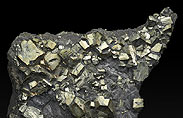

Pyrit, Quarz

Pyrit, Quarz

Pyrit, Quarz

Pyrit, Quarz

Pyrit

Pyrit Zepterquarz

Zepterquarz

Zepterquarz

Zepterquarz

Zepterquarz

Zepterquarz

Fensterquarz

Fensterquarz

Fensterquarz

Fensterquarz

Fluorit

Fluorit

Calcit

Calcit Calcit

Calcit Calcit

Calcit Calcit-Zwilling

Calcit-Zwilling

Gips

Gips

Gips

Gips

Anhydrid

Anhydrid

Gips, Schwefel

Gips, Schwefel Schwefel

Schwefel  Halit

Halit

Aragonit

Aragonit Calcit

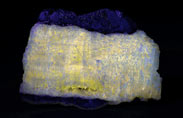

Calcit Calcit im Tageslicht

Calcit im Tageslicht Calcit im UV-Licht

Calcit im UV-Licht Querschnitt Stalaktit

Querschnitt Stalaktit

Stalaktit im UV-Licht

Stalaktit im UV-Licht Aragonit

Aragonit Dolomit

Dolomit Quarz

Quarz Quarz

Quarz Quarz

Quarz Quarz

Quarz Quarz

Quarz Quarz

Quarz Quarz, Bitumen

Quarz, Bitumen Pyrit

Pyrit Calcit

Calcit Calcit

Calcit Calcit, Quarz

Calcit, Quarz Calcit-Zwillinge

Calcit-Zwillinge Calcit-Zwilling

Calcit-Zwilling