Lage

Bad Schlema (bis 2005 Schlema, bis 1958 Niederschlema und Oberschlema) ist heute wie Alberoda ein Ortsteil der großen Kreisstadt Aue Bad-Schlema. Diese ist nach Annaberg-Buchholz die größte Stadt im Erzgebirgskreis. Sie grenzt nahtlos im Norden an die Stadt Schneeberg. Schlema war noch in den 1990er-Jahren nach der Wiedervereinigung von den riesigen Haldenbergen aus der DDR-Zeit rund um den Ort geprägt. Von diesen oder auch aus den ehemaligen Schächten stammen – meist ohne weitere Zuordnung – die Funde mit der Bezeichnung „Schlema“. Fährt man die Straße im Tal der Zwickauer Mulde in Richtung Hartenstein entlang, gelangt man drei Kilometer vor Hartenstein auf der rechten Seite zu einer Bergwerksanlage mit riesigen Halden. Diese Lokalität ist unter der Bezeichnung „Schacht 371“ bekannt. Die früheren Fundortangaben „Hartenstein“ beziehen sich meistens auf dieses Bergwerk, das zwar in Richtung Hartenstein liegt, aber zum Gebiet der Stadt Aue-Bad Schlema gehört.

Geschichte

Die ehemals selbständigen Gemeinden Niederschlema und Oberschlema waren seit dem Spätmittelalter durch den Bergbau geprägt. Abgebaut wurden vor allem Silber-, Eisen- und Kupfererze, nach dem 2. Weltkrieg auch Uranerze. Im 19. Jahrhundert entstand in Oberschlema das größte Blaufarbenwerk der Welt. Als Quelle zur Herstellung des Pigments Cobaltblau dienten auch die Cobalterze aus den Bergwerken im benachbarten Schneeberg. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckte man im Marx-Semmler-Stolln das Edelgas Radon, 1918 entstand das erste Radiumbad, in dem man das radioaktive Edelgas Radon inhalieren konnte. Radon entsteht als Zerfallsprodukt des Radiums. Die „Gesundheit“ des Radons wurde gepriesen, in der Folgezeit entwickelte sich ein reger Kurbetrieb.

Als Roter Kamm wird eine acht Kilometer lange und 20 bis 25 Meter breite Störungszone im Erzgebirge bezeichnet. Sie reicht von Schneeberg über Oberschlema bis Aue und Lauter. Die rote Färbung des Gesteins wird durch Hämatit verursacht. Als „Kamm“ bezeichneten die Bergleute früher eine härtere Zone innerhalb des Gesteins. Der Rote Kamm stellt die Grenze zwischen den unterschiedlichen Lagerstättenreviere in Schneeberg und dem Revier Schlema dar. Am Zechenplatz ist ein Geotop mit einem roten Felsen und einem Stolleneingang zu sehen. Der harte Quarz ist von Eisen- und Manganerzen durchsetzt. Das Monument zeugt vom ehemaligen Bergbau auf Eisenerze.

Nicht weit davon entfernt befindet sich der Schacht 15, der ein ehemaliges Lichtloch des Marx-Semmler-Stolln (auch „Markus-Semmler-Stollen“) darstellt. Im Besucherbergwerk am Schacht 15IIb kann man einen Teil des Stollens befahren. Das ehemalige Mundloch befindet sich beim Bahnhof von Bad Schlema an der Zwickauer Mulde. Das Stollensystem ist mit 220 Kilometer Länge das längste in Deutschland. Es ist mit fast allen anderen Stollen des Revier Schneebergs verbunden. Das System wurde ursprünglich zur Ableitung des Wassers aus den Stollen gebaut, diese Funktion erfüllt es noch heute.

Ab 1946 bis zur Wiedervereinigung 1990 erfolgte der exzessive Abbau von Uranerz. Die Abbau führte zu schwerwiegenden Eingriffen in die Natur und in das Stadtbild, die riesigen Halden stammen aus dieser Zeit. 1952 mussten alle Gebäudes des Ortskernes und die Kirche abgebrochen werden. Insgesamt wurden im Revier Schlema-Alberoda 80000 Tonnen Uran gewonnen. Einen guten Einblick dafür bietet das Uranbergbaumuseum an der Bergstraße am Klosterberg. Auf dem Platz davor sind alte Fahrzeuge der Bergwerksbahn zu sehen. Das Museum vermittelt auch einen Eindruck, unter welchen Bedingungen die Arbeiter das Uran abbauten. Neben den Utensilien zum Uranerzbergbau wie Schutzausrüstung und Messgeräten ist auch eine Mineraliensammlung zu sehen.

Eine der markantesten Halden war die Halde 366 mit dem entsprechenden Schacht bei Alberoda. Die Halde 186 liegt auf der anderen Straßenseite der S 255, weiter dahinter folgt die Halde 296. Auf der gegenüberliegenden Talseite in Richtung Schneeberg sind die Spuren der riesigen Halde 309 hinter dem Hammerberg nach dem Golfplatz zu sehen. In den 1990er-Jahren begann eine umfangreiche Sanierung der Halden bei Schlema. Sie wurden versiegelt und bepflanzt, der Hauptteil der Maßnahmen endete erst 2020. Wie eine solche Sanierung durchgeführt wurde, kann man auf einer Infotafel lesen und bei der Halde 309 besonders gut sehen. Entscheidend dabei ist die Versiegelung, so dass das Regenwasser oberflächlich abgeführt wird und keine radioaktiven Stoffe oder Schwermetalle in das Grundwasser gelangen.

Minerale aus den Schächten und Halden bei Schlema-Alberoda

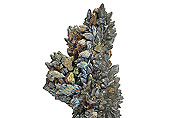

In jeder nennenswerten Sammlung befinden sich Silbererze aus Schlema, zum Beispiel Proustit oder die bekannten Silberstufen, die aus dem Arsen herausgeätzt sind. Gefunden wurden unter vielen anderen Erzen auch Buntkupferkies (Bornit), Kupferkies (Chalkopyrit), Roteisenerz (Hämatit), Rotnickelkies (Nickelin), Weißnickelkies (Nickelskutterudit), Eisenspat (Siderit) oder Wismut gediegen. Auch Calcit kommt in vielen Ausprägungsformen vor. Eine Rarität aus Schlema ist das organische Mineral Whewellit, das aus Calciumoxalat besteht und schöne Zwillinge ausbildet. Es wurde im Schacht 366 oder aber auch im Schacht 371 gefunden.

Arsen, Silber

Schlema

Bornit

Schlema

Bornit

Schlema

Chalkopyrit, Calcit

Schlema

Chalkopyrit

Schlema

Hämatit

Schlema

Nickelskutterudit

Schlema

Proustit

Schlema

Rotnickelkies

Schlema

Siderit

Schlema

Siderit

Schlema

Whewellit

Schlema

Wismut

Schlema

Minerale aus dem Schachtkomplex 371 und dessen Halden (in Sammlungen oft „Hartenstein“ genannt)

Zu bestimmten Zeiten ist das Bergwerk für Besucher geöffnet, es wird heute nur noch zu Sanierungszwecken von der Wismut GmbH betrieben. Die Schließung des Uranerzabbaus erfolgte 1990. Die riesigen Halden dahinter gehen weit den Berg hinauf. Sie sind heute noch radioaktiv stark belastet, aber gut versiegelt. Das Schachtgebäude mit dem 50 Meter hohen Förderturm wurde ab 1956 errichtet. Die Schächte reichen bis zu einer Tiefe von 1800 Meter. Auf dem Hinweisschild am Parkplatz ist zu lesen, dass die weltweit größte Uranganglagerstätte während des Abbaus durch die ehemalige SDAG Wismut zu DDR-Zeiten 77000 Tonnen Uran lieferte.

Aus dem Schacht oder den Halden 371 stammen ähnliche Minerale wie aus den anderen Halden im Revier Schlema, zum Beispiel Allargentum, Arsenikalkies (Löllingit), Calcit, Dolomit, Molybdänglanz (Molybdänit) oder federartiges Wismut. Die Pechblende (Uraninit) war ein bedeutendes Uranerz, das im Schacht gefördert wurde. Das Uranerz kommt vor allem massiv oder in schalig-nieriger Form als „Blasenerz“ vor. Kuboktaedrische Kristalle sind ziemlich selten, oft sind sie durch die hohe Radioaktivität beschädigt. Der Schlemait wurde im Schachtkomplex 371 in der Typlokalität gefunden. Es handelt sich dabei um ein seltenes Kupfer-Silber-Blei-Bismut-Selenid.

Allargentum

Schacht 371

Calcit

Schacht 371

Dolomit

Schacht 371

Löllingit

Schacht 371

Molybdänit

Schacht 371

Uraninit

Schacht 371

Wismut federartig

Schacht 371