Calcit und Aragonit aus Deutschland

Niedersachsen / Sachsen / NRW / Hessen / Rheinland-Pfalz / Baden-Württemberg / Bayern

Niedersachsen

|

|

|

Bild

N1: Langprismatischer

Calcit, Bild

N1: Langprismatischer

Calcit,

St. Andreasberg, Harz, Breite 6 cm

|

Bild

N2: Flachprismatischer Calcit, Bild

N2: Flachprismatischer Calcit,

St. Andreasberg, Harz, Breite 9 cm

|

Bild

N3: Calcit prismatisch-geschichtet, Bild

N3: Calcit prismatisch-geschichtet,

St. Andreasberg, Harz, Breite 8 cm

|

Die historischen

Calcitstufen aus St. Andreasberg im Harz sind bei Sammlern sehr

begehrt und erzielen hohe Preise. Besonders wertvoll sind die Calcite, wenn noch ein altes, handgeschriebenes Etikett dabei ist. Erste bergbauliche Aktivitäten lassen sich in St. Andreasberg

bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. 1910 wurde die letzte

Grube stillgelegt. Die drei abgebildeten Stufen (Bilder N1 bis N3) zeigen

typische prismatische Calcite, wobei die Kristalle ineinander verwachsen

sind. In St. Andreasberg kommen ganz flache, prismatische Calcite vor (Bild N2), manchmal bilden sie Säulen (Bild N3), oder es entsteht die Form eines „Kanonenspats" (Bild N1).

|

|

|

Bild

N4: Calcit mit Phantomen, Bild

N4: Calcit mit Phantomen,

Bad Grund, Harz, Niedersachsen, Breite 5 cm

|

Bild

N5: Exzentrischer Calcit, Bild

N5: Exzentrischer Calcit,

Steinbruch Winterberg, Bad Grund, Höhe 7 cm

|

Bild N6: Calcit aus dem Gabbrosteinbruch, Bild N6: Calcit aus dem Gabbrosteinbruch,

Bad Harzburg, Niedersachsen, Breite 5 cm

|

Vom Steinbruch Winterberg bei Bad Grund stammt die auf Bild N4 abgebildete Stufe. Sie zeigt schöne Phantome, die durch Einschlüsse mit Eisenverbindungen im Jugendstadium entstanden sind. Später sind die rhomboedrischen Kristalle ohne Verunreinigungen weitergewachsen. Der Calcit tritt im Steinbruch in exzentrischen Formen auf (Bild N5). Der Gabbrosteinbruch im Oberharz liegt südlich von Bad Harzburg im Radautal und ist auch unter dem Namen „Bärensteinbruch“ bekannt. Er ist Teil des Gabbromassivs, in dem zahlreiche Erze vorkommen. Der Calcit tritt als „Papierspat“ oder in verschiedenen Kristallformen auf (Bild N6).

Sachsen

|

|

|

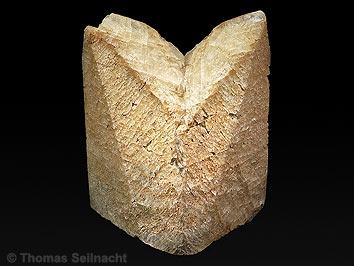

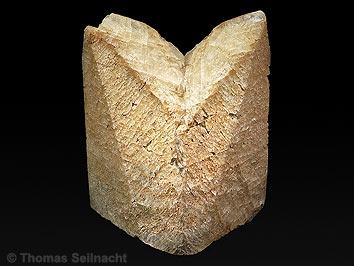

Bild

S1: Calcit, Grube Himmelfahrt, Bild

S1: Calcit, Grube Himmelfahrt,

Grube Himmelfahrt, Freiberg, Sachsen, Breite 3 cm

|

Bild

S2: Calcit „Kanonenspat“, Reiche Zeche, Bild

S2: Calcit „Kanonenspat“, Reiche Zeche,

Grube Himmelfahrt, Freiberg, Breite 6 cm

|

Bild

S3: Calcit mit Hämatit auf Fluorit, Bild

S3: Calcit mit Hämatit auf Fluorit,

Pöhla, Erzgebirge, Sachsen, Breite 5 cm

|

Nicht nur im Harz, sondern auch im sächsischen Erzgebirge findet sich der Calcit in vielen Ausprägungsformen. Klassiker sind die Calcite aus der Grube Himmelfahrt bei Freiberg (Bild S1). Absolut typisch ist der Kanonenspat aus der Reichen Zeche, die zur Grube Himmelfahrt gehört (Bild S2). Bei der Stufe aus den Gruben bei Pöhla (Bild S3) ist der Calcit auf Fluorit aufgewachsen und mit rotem Hämatit vermengt.

|

|

|

Bild

S4: Chalkopyrit auf Calcit, Bild

S4: Chalkopyrit auf Calcit,

Schlema, Erzgebirge, Sachsen, Breite 3 cm

|

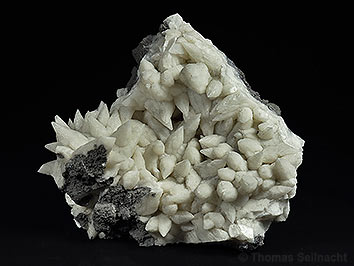

Bild S5: Cobalt-Calcit aus Hartenstein, Bild S5: Cobalt-Calcit aus Hartenstein,

Erzgebirge, Sachsen, Breite 6 cm

|

Bild S6: Calcit mit Analcim, Richterbruch Bild S6: Calcit mit Analcim, Richterbruch

Hammerunterwiesenthal, Sachsen, Breite 1 cm

|

Der bäumchenartig gewachsene Calcit aus Schlema (Bild S4) ist mit Chalkopyrit überzogen, der bunt angelaufen ist. Calcit aus dem Erzgebirge enthält oft Fremdbeimengungen von Eisen- oder Cobalt-Erzen. Bei der auf Bild S5 abgebildeten Stufe aus Hartenstein im Erzgebirge erzeugen Verunreinigungen mit Cobalt-Ionen die lachsfarbene Färbung. Der Richterbruch bei Hammerunterwiesenthal liegt weiter im Süden des Erzgebirges. Er ist für ungewöhnlich schönen Natrolith und weitere Zeolithe bekannt. Der Natrolith kann auch mit rosafarbenem Analcim oder mit Calcit kombiniert sein. Die Calcitkristalle sind aber meistens nur sehr klein (Bild S6).

|

|

|

Bild S7: Calcit mit Pyrit, Stbr. Glocken Pöhl, Bild S7: Calcit mit Pyrit, Stbr. Glocken Pöhl,

Bösenbrunn, Vogtland, Breite 2 cm

|

Bild S8: Calcit mit Pyrit, Bild S8: Calcit mit Pyrit,

Stbr. Glocken Pöhl, Bösenbrunn, Breite 1 cm

|

Bild S9: Calcit auf Dolomit, Bild S9: Calcit auf Dolomit,

Stbr. Glocken Pöhl, Vogtland, Breite 2 cm

|

Besonders schöne Calcitstufen kommen auch aus dem Steinbruch Glocken Pöhl bei Bösenbrunn im Vogtland. Von dort stammen sehr schöne Stufen mit blauem Fluorit und auch mit Calcit. Die Bilder S7 und S8 zeigen eine Kleinstufe, die mit Pyrit vergesellschaftet ist. Man findet im Steinbruch Glockenpöhl häufig auch Calcit in der Varietät „Kanonenspat“. Manchmal sitzen die Kristalle auf dem Dolomit (Bild S9).

|

|

|

Bild S10: Calcit, Grube Patriot, Bild S10: Calcit, Grube Patriot,

Schönbrunn, Vogtland, Breite 9 cm

|

Bild S11: Calcit, Grube Patriot, Bild S11: Calcit, Grube Patriot,

Schönbrunn, Vogtland, Breite 2 cm

|

Bild S12: Calcit, Grube Patriot, Bild S12: Calcit, Grube Patriot,

Schönbrunn, Vogtland, Breite 5 cm

|

Die Grube Ludwig Vereinigt Feld im benachbarten Gemeindeteil Schönbrunn ist auch als „Flußspat-Grube“ oder als „Grube Patriot“ bekannt. Von dort stammen aus dem Untertagebau schön kristallisierter Baryt oder Calcit, sowie würfeliger oder auch oktaedrischer Fluorit in verschiedenen Farben. Die Bilder S10 bis S12 geben einen Eindruck davon, wie die typischen Calcite aus Schönbrunn aussehen.

Nordrhein-Westfalen

|

|

|

Bild

NRW1: Calcit aus Becke-Oese, Bild

NRW1: Calcit aus Becke-Oese,

Arnsberg, Nordrhein-Westfalen, Breite 18 cm

|

Bild NRW2: Calcit aus Becke-Oese, Bild NRW2: Calcit aus Becke-Oese,

Arnsberg, Nordrhein-Westfalen, Breite 10 cm

|

Bild

NRW3: Kanonenspat aus Holzen, Bild

NRW3: Kanonenspat aus Holzen,

Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Breite 5 cm

|

Eine bekannte Fundstelle für Calcit in Nordrhein-Westfalen ist der Steinbruch Becke-Oese bei Iserlohn im Bezirk Arnsberg. Heute ist das Sammeln dort verboten. Bild NRW1 zeigt eine große Stufe aus

Becke-Oese mit weißen, leicht verzerrten Skalenoedern. Das auf Bild NRW2 abgebildete Aggregat besteht aus vielen, miteinander verwachsenen Calcit-Kristallen. In Becke-Oese findet man auch Dolomit mit Chalkopyrit oder mit Sphalerit. Kanonenspat aus dem Calcit-Steinbruch bei Holzen im Sauerland ist heute eine Rarität (Bild NRW3). Der Kalksteinbruch liegt nur 15 Kilometer entfernt zum Steinbruch Becke-Oese. Er dient zum Abbau von Schotter für den Straßenbau. Auch dort ist das Sammeln wie an vielen anderen Orten heute leider verboten. Der Calcit kann mit goldglänzendem Pyrit überzuckert sein. Bekannt sind auch sternförmige Calcitkristalle, bei denen der überwachsene Pyrit einen „Mercedesstern“ bildet.

|

|

|

Bild

NRW4: Calcit mit Markasit, Bild

NRW4: Calcit mit Markasit,

Grube Aurora, Ramsbeck, Breite 5 cm

|

Bild NRW5: Pyrit auf Calcit, Bild NRW5: Pyrit auf Calcit,

Grube Dörnberg, Ramsbeck, Breite 5 cm

|

Bild NRW6: Calcit, Chalkopyrit, Dolomit, Bild NRW6: Calcit, Chalkopyrit, Dolomit,

Grube Meggen, Lennestadt, Breite 2 cm

|

Eine der besten Quellen für Sammlermineralien in NRW war lange Zeit das Ramsbecker Bergbaurevier im Hochsauerlandkreis. Ramsbeck ist ein Ortsteil der Gemeinde Bestwig. Noch heute erinnert das Gemeindewappen mit Schlegel und Eisen an die einstige Erzförderung, die seit dem 16. Jahrhundert historisch belegt ist. Der Calcit bildet in Ramsbeck schöne Paragenesen mit den klassischen Erzen, zum Beispiel mit Markasit (Bild NRW4) oder mit Pyritkristallen, die den Calcit „überzuckern“ (Bild NRW5). In der heute aufgelassenen Grube Meggen an der Lenne bei Lennestadt wurden früher neben Baryt und Eisenerzen auch Blei- und Zinkerze abgebaut. Neben schönem Sphalerit fand man auch Calcit

in gut ausgebildeten Kristallen (Bild NRW6).

|

|

|

Bild NRW7: Calcitzwilling, Bild NRW7: Calcitzwilling,

BHW, Brilon, Höhe 3 cm

|

Bild NRW8: Calcit, Bild NRW8: Calcit,

BHW, Brilon, Breite 2 cm

|

Bild NRW9: Calcitzwilling, Bild NRW9: Calcitzwilling,

Rösenbeck, Brilon, Höhe 4 cm

|

Bei Brilon im Hochsauerlandkreis hat es mehrere große Kalksteinbrüche, der Steinbruch Briloner Hartsteinwerke („BHW“) und der Steinbruch Lahrmann bei Rösenbeck zählen dazu. Die hydrothermal gebildeten Calcitgänge (mit einem Anteil an Bleimineralen) sind sehr reich an kristallisiertem Calcit in vielen Formen (Bild NRW8). Die dort gefundenen Calcitzwillinge sind unverkennbar (Bilder NRW7 und NRW9).

|

|

|

Bild NRW10: Calcit rhomboedrisch, Bild NRW10: Calcit rhomboedrisch,

Stbr. Schretzmair, Nümbrecht, Breite 2 cm

|

Bild NRW11: Calcit auf Dolomit, Bild NRW11: Calcit auf Dolomit,

Stbr. Schretzmair, Nümbrecht, Breite 3 cm

|

Bild NRW12: Calcit auf Dolomit, Bild NRW12: Calcit auf Dolomit,

Stbr. Schretzmair, Nümbrecht, Breite 8 cm

|

Der 30 Kilometer östlich von Köln gelegene Steinbruch Schretzmair bei Nümbrecht ist auch unter dem Namen „Büschhof“ bekannt. Der Steinbruch ist für ausgezeichneten Sphalerit in der Varietät „Honigblende“ bekannt, aber auch schöner Calcit kommt im Steinbruch vor. Er zeigt eine hohe Formenvielfalt (Bilder NRW10, NRW11 und NRW12).

Hessen

|

|

|

Bild H1: „Eisenrahm", Steinbruch Steeden, Bild H1: „Eisenrahm", Steinbruch Steeden,

Limburg an der Lahn, Hessen, Breite 15 cm

|

Bild H2: Calcit, Steinbruch Steeden, Bild H2: Calcit, Steinbruch Steeden,

Limburg an der Lahn, Hessen, Breite 4 cm

|

Bild H3: Calcit auf Hämatit, Bild H3: Calcit auf Hämatit,

Grube Königszug, Oberscheld, Breite 9 cm

|

Mit der Bezeichnung Kalksteinbruch Steeden ist der neue und aktive Steinbruch gemeint, der sich ungefähr fünf Kilometer nördlich der Stadt Limburg an der Lahn bei Steeden befindet. Insgesamt gibt es bei Steeden mehrere Steinbrüche mit dieser Bezeichnung. Bei der großen Stufe auf Bild H1 hat sich der Calcit komplett in Hämatit umgewandelt. Solche

Pseudomorphosen werden auch als „Eisenrahm“ bezeichnet. Beim Calcit auf Bild H2 ist das Eisenerz lediglich eine farbgebende Komponente. Die Grube Königszug im Lahn-Dill-Kreis beim Dillenburger Ortsteil Oberscheld war bis 1968 in Betrieb. Sie förderte Roteisenerz (Hämatit). Schöne Calcitstufen von

dieser Lokalität sind absolute Raritäten. Typisch ist die Matrix, die durch das Eisenerz rötlich gefärbt ist (Bild H3).

|

|

|

Bild

H4: Calcit mit Lepidokrokit, Bild

H4: Calcit mit Lepidokrokit,

Phillipstein, Braunsfeld, Hessen, Breite 2 cm

|

Bild H5: Calcit mit Lepidokrokit, Bild H5: Calcit mit Lepidokrokit,

Phillipstein, Braunsfeld, Hessen, Breite 2 cm

|

Bild H6: Calcit auf Quarz, Bild H6: Calcit auf Quarz,

Phillipstein, Braunsfeld, Hessen, Breite 2 cm

|

Im nördlichen Taunus – acht Kilometer östlich von Weilburg – liegt Philippstein, ein Stadtteil der Stadt Braunsfeld. Früher wurden dort in der Umgebung Eisenerze abgebaut. In den Diabas-Steinbrüchen zwischen Philippstein und Altenkirchen findet man Quarz und Calcit in schönen Paragenesen mit rötlichem Lepidokrokit, der wahrscheinlich durch Verwitterung aus dem Hämatit oder anderen Eisenerzen entstanden ist (Bilder H4 und H5). Der Calcit ist gelegentlich eng mit dem Quarz vergesellschaftet, so dass man genau hinschauen muss (Bild H6).

|

|

|

Bild

H7: Calcit aus Mackenheim, Bild

H7: Calcit aus Mackenheim,

Odenwald, Hessen, Breite 3 cm

|

Bild H8: Calcit auf Baryt aus Waschenbach, Bild H8: Calcit auf Baryt aus Waschenbach,

Odenwald, Hessen, Breite 2 cm

|

Bild H9: Calcit mit Quarz aus Waschenbach, Bild H9: Calcit mit Quarz aus Waschenbach,

Odenwald, Hessen, Breite 2 cm

|

Bei den Calciten aus dem Odenwald heben sich zwei Fundstellen hervor: Östlich von Schriesheim befindet sich der Amphibolitbruch Schriesheim AG. Die Funde sind in alten Sammlungen mit der Bezeichnung Mackenheim gekennzeichnet (Bild H7). Die schönsten Calcite aus dem Odenwald kommen wohl aus Waschenbach mit den beiden Lokalitäten Steinbruch Thomas und Steinbruch am Emmertsberg. Der Calcit sitzt auf Baryt im tafeligen Habitus (Bild H8) oder er ist mit Quarzkristallen kombiniert (Bild H9).

|

|

|

Bild

H10: Sandcalcit von der Alten Ziegelei, Bild

H10: Sandcalcit von der Alten Ziegelei,

Groß-Zimmern, Hessen, Höhe 5 cm

|

Bild H11: Sandcalcit von der Alten Ziegelei, Bild H11: Sandcalcit von der Alten Ziegelei,

Groß-Zimmern, Hessen, Höhe 5 cm

|

Bild H12: Aragonit Perle, Bild H12: Aragonit Perle,

Steinbruch Maykranz, Vogelsberg, Breite 0,5 cm

|

Aus der Ton- und Sandgrube der Alten Ziegelei bei Groß-Zimmern im Kreis Darmstadt stammen Konkretionen mit „Sandcalcit“ in kugelförmigen Gebilden (Bilder H10 und H11). Sie kommen dadurch zustande, dass beim Wachstum des Calcits Sand eingeschlossen wird. Das Hydrogencarbonat-Carbonat-Gleichgewicht im Wasser wird durch den lockeren Sand gestört. Dabei kristallisiert das entstehende Calciumcarbonat aus, und Kohlenstoffdioxid wird frei. Auf völlig andere Art und Weise entstehen die kugeligen Formen der Aragonitperlen (Bild H12) im vulkanischen Basalt im Steinbruch Maykranz. Dieser liegt 50 Kilometer nördlich von Frankfurt am Vogelsberg, einer alten Vulkanregion in Hessen.

Rheinland-Pfalz

|

|

|

Bild

R1: Skalenoedrischer Calcit, Bild

R1: Skalenoedrischer Calcit,

Arensberg, Rheinland-Pfalz, Breite 1 cm

|

Bild R2: Calcit als „Kanonenspat“, Bild R2: Calcit als „Kanonenspat“,

Arensberg in der Eifel, Breite 2 cm

|

Bild R3: Rhomboedrischer Calcit, Natrolith, Bild R3: Rhomboedrischer Calcit, Natrolith,

Arensberg in der Eifel, Breite 1 cm

|

Die Eifel ist ein vulkanisches Gebirge westlich des Rheins und nördlich der Mosel. Die Landschaft besteht

ursprünglich aus einem Schiefergebirge. Es finden sich auch Sedimente aus

verschiedenen Erdzeitaltern, da das Meer früher bis in die Eifel

reichte. Vor 30 bis 40 Millionen Jahren fand ein reger Vulkanismus in

dem Gebiet statt. Der höher gelegene, südliche Teil der Eifel

wird als Vulkaneifel bezeichnet. Aus dem aufgelassenen Steinbruch Arensberg bei Hillesheim stammt Calcit in zahlreichen Ausprägungsformen. Die klaren Skalenoeder sind nur winzig klein (Bild R1), ebenso die Kristalle des „Kanonenspats“ (Bild R2). Manchmal sitzen Rhomboeder

auf dem nadeligen Natrolith (Bild R3). Der rhomboedrische Calcit kann leicht mit dem ähnlichen Chabasit verwechselt werden, der neben weiteren Zeolithen im Steinbruch vorkommt.

|

|

|

Bild R4: Nadeliger Aragonit, Bild R4: Nadeliger Aragonit,

Nickenicher Sattel in der Eifel, Breite 1 cm

|

Bild

R5: Aragonit als „Eisenblüte“, Bild

R5: Aragonit als „Eisenblüte“,

Grube Hoffnung, Ahrbrück, Eifel, Breite 6 cm

|

Bild R6: Calcit Skalenoeder, Bild R6: Calcit Skalenoeder,

Schellkopf in der Eifel, Breite 1 cm

|

Der Laacher See stellt die ehemalige Caldera des Laacher Vulkans in der Eifel dar. Der letzte Ausbruch fand im Jahr 10930 vor Christus statt. Zwei bis drei Kilometer östlich des Laacher Sees liegt Nickenich mit dem Nickenicher Sattel. Der Aragonit von dort bildet feine, nadelige Aggregate, die oft auch radialstrahlig angeordnet

sind (Bild R4). Aus der Grube Hoffnung bei Ahrbrück stammt

Aragonit in der Varietät „Eisenblüte“ (Bild R5). Aus dem Phonolith-Steinbruch Schellkopf bei Brenk stammen glasklare Calcite, die fast die Qualität der Cumberland-Calcite erreichen. Die Kristalle sind aber nur ein paar Millimeter lang (Bild R6).

|

|

|

Bild R7: Kugeliger Calcit aus Mahlscheid, Bild R7: Kugeliger Calcit aus Mahlscheid,

bei Herdorf, Rheinland-Pfalz,

Breite 5 cm

|

Bild

R8: Calcit oder Aragonit, Gr. Friedrichssegen, Bild

R8: Calcit oder Aragonit, Gr. Friedrichssegen,

Bad Ems, Rheinland-Pfalz, Breite 2 cm

|

Bild R9: Aragonit „Eisenblüte“, Bild R9: Aragonit „Eisenblüte“,

Grube Rosenberg, Braubach, Breite 2 cm

|

Vom Basaltsteinbruch Mahlscheid bei Herdorf im Westerwald stammen gelbe, kugelige Calcite, die früher für Aragonite gehalten wurden (Bild R7). Calcit wurde in der Grube Friederichssegen bei Bad Ems nicht so häufig gefunden. Bei der auf Bild R8 abgebildeten Stufe könnte es sich aber auch um Aragonit oder um eine Mischung der beiden Minerale handeln.

Die heute nicht mehr vorhandenen Gruben und Halden lieferten vor allem Blei-, Zink- und Kupferminerale. Die Grube Rosenberg bei Braubach am Rhein brachte Aragonit in der Varietät „Eisenblüte“ zu Tage (Bild R9).

So wird das lockige, korallenartige Wachstum beim Aragonit bezeichnet. Das Oberflächenwasser löste in den Hohlräumen des Gesteins das primäre Erz weg, wodurch sich der Aragonit ausbilden konnte.

|

|

|

Bild R10: Calcit rhomboedrisch auf Dolomit, Bild R10: Calcit rhomboedrisch auf Dolomit,

Steinbruch Schaefer,

Hahnstätten, Breite 2 cm

|

Bild

R11: Calcit auf Dolomit. Bild

R11: Calcit auf Dolomit.

Steinbruch Schaefer,

Hahnstätten, Breite 2 cm

|

Bild R12: Calcit skalenoedrisch, Bild R12: Calcit skalenoedrisch,

Steinbruch Schaefer,

Hahnstätten, Breite 2 cm

|

Zehn Kilometer südlich von Limburg an der Lahn erreicht man auf der B54 die Ortschaft Hahnstätten. Der aktive und bewachte Steinbruch Schaefer der Firma Schaefer Kalk führt Calcit und Dolomit, die beide in kristallisierter Form vorkommen. Der Dolomit kann recht brüchig sein, so dass sich die darauf sitzenden Calcitkristalle loslösen. Typisch sind verzerrte, rhomboedrische Formen mit Verwachsungen (Bilder R10 und R11) oder gelbliche Skalenoeder, die meistens trüb sind und selten auch klar sein können (Bild R12).

|

|

|

Bild R13: Kugeliger Calcit aus Rammelsbach, Bild R13: Kugeliger Calcit aus Rammelsbach,

Rheinland-Pfalz, Breite 13 cm

|

Bild R14: Skalenoeder aus Rammelsbach, Bild R14: Skalenoeder aus Rammelsbach,

Rheinland-Pfalz, Breite 10 cm

|

Bild R15: Calcit aus Rammelsbach, Bild R15: Calcit aus Rammelsbach,

Rheinland-Pfalz, Breite 2 cm

|

Am Ortsrand bei Rammelsbach im Landkreis Kusel im Südwesten von Rheinland-Pfalz liegt der bei Sammlern bekannte Steinbruch, der ebenfalls viele Calcite zu Tage brachte. Typisch für diesen Fundort sind langgezogene Skalenoeder, die durch Hämatit rot gefärbt sind (Bild R14).

In Rammelsbach kommt auch kugeliger Calcit vor (Bild R13). Relativ selten sind klare Kristalle, die aber dann nur relativ klein sind (Bild R15).

|

|

|

Bild R16: Hämatit pseudomorph nach Calcit, Bild R16: Hämatit pseudomorph nach Calcit,

Stbr. Juchem, Rheinland-Pfalz, Breite 10 cm

|

Bild R17: Chalcedon nach Aragonit, Bild R17: Chalcedon nach Aragonit,

Stbr. Juchem, Rheinland-Pfalz, Breite 7 cm

|

Bild R18: Calcit auf Amethyst, Bild R18: Calcit auf Amethyst,

Steinbruch Juchem, Rheinland-Pfalz, Breite 14 cm

|

Berühmt sind die

Geoden, die im Steinbruch Juchem im Fischbachtal gefunden werden. Der Calcit in den Geoden kann auch in ein anderes Mineral umgewandelt sein. Auf Bild R16 ist eine solche Pseudomorphose zu sehen, bei der Hämatit den Calcit ersetzt hat. Die ursprüngliche Form der Skalenoeder ist erhalten geblieben. In den Achatmandeln finden sich manchmal strahlige Gebilde. Dabei hat der kryptokristalline Chalcedon den ursprünglichen Aragonit ersetzt (Bild R17). Die Amethyst-, Rauchquarz- oder Achat-Drusen aus dem Steinbruch Juchem enthalten oft Calcite, die der Druse einen besonders schönen Anblick

verleihen (Bild R18).

|

|

|

Bild

R19: Calcit auf Rauchquarz, Bild

R19: Calcit auf Rauchquarz,

Steinbruch Juchem, Rheinland-Pfalz, Breite 10 cm

|

Bild R20: Calcit auf Amethyst, Bild R20: Calcit auf Amethyst,

Steinbruch Juchem, Rheinland-Pfalz, Breite 12 cm

|

Bild R21: Calcit auf Amethyst, Bild R21: Calcit auf Amethyst,

Steinbruch Juchem, Rheinland-Pfalz, Breite 14 cm

|

Der Steinbruch Juchem ist eine begehrte Fundstelle für Sammler, die selbst suchen möchten. Gegen eine

Gebühr kann man an bestimmten Tagen in den Steinbruch. Allerdings ist das Herausschlagen der Stücke eine knochenharte Arbeit und die besonders schönen Stufen sind selten. Auf dem Parkplatz davor treffen sich Sammler und Händler zum Tauschen von Mineralien. Die Kombinationen des Calcits in den Drusen mit Rauchquarz- oder Amethystkristallen sind weltweit einmalig und kommen so nirgendwo vor (Bilder R19, R20 und R21).

|

|

|

Bild

R22: Calcit mit Chalkopyrit, Bild

R22: Calcit mit Chalkopyrit,

Grube Eschenbach, Bundenbach, Breite 2 cm

|

Bild R23: Calcit mit Dolomit, Stbr. Lenz, Bild R23: Calcit mit Dolomit, Stbr. Lenz,

Rockenhausen, Donnersberg, Breite 4 cm

|

Bild R24: Honigcalcit aus Grünstadt, bei Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Breite 6 cm Bild R24: Honigcalcit aus Grünstadt, bei Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Breite 6 cm

|

Im Hunsrück wurde früher an einigen Orten Schiefer für Dächer abgebaut. Der Hunsrückschiefer ist auch ein weltweit bedeutendes Vorkommen für Fossilien aus dem Erdzeitalter Devon. Er tritt an mehreren Orten zutage. Die bekannteste Fundstelle bei Sammlern war früher die Grube Eschenbach bei Bundenbach. Die Grube ist aufgelassen. Im dunklen Tonschiefer befinden sich Quarzbänder, deren Hohlräume mit gut kristallisierten Mineralen ausgefüllt sind, zum Beispiel auch mit Chalkopyrit oder Calcit (Bild R22). Bei Rockenhausen im Donnersberg-Gebiet liegt der Steinbruch Lenz, der heute unter Naturschutz steht. Die schönen Kombinationen von Calcit mit Dolomit sind nur noch aus alten Sammlungen zugänglich (Bild R23). Die Calcite aus Grünstadt bei Bad Dürkheim am Rande des Pfälzer Waldes sind aufgrund

ihrer hohen Reinheit sehr klar und von honiggelber Farbe. Stufen wie auf

Bild R24 werden daher als „Honigcalcit“ bezeichnet. Die Kristalle zeigen

auch das Phänomen der Doppelbrechung.

|

|

|

Bild

R25: Calcit mit Zwillingen, Bild

R25: Calcit mit Zwillingen,

Steinbruch Giro, Mannbühl, Breite 2 cm

|

Bild R26: Calcitzwilling, Bild R26: Calcitzwilling,

Steinbruch Giro, Mannbühl, Breite 1 cm

|

Bild R27: Calcit Zepterwachstum, Bild R27: Calcit Zepterwachstum,

Steinbruch Giro, Mannbühl, Breite 3 cm

|

Der seit dem Jahr 2016 geschlossene Steinbruch Giro am Mannbühl bei Dannenfels befindet sich ungefähr fünf Kilometer westlich von Kirchheimbolanden. Er war für die Sammler viele Jahre lang eine ergiebige Fundquelle für superschönen und variationsreichen Calcit. Typisch sind auch Zwillinge in besonderen Formen (Bild R26). Nach ihrem Aussehen mit gebogenen Kanten werden manche davon als „Walfischflossenzwillinge“ bezeichnet (Bild R25). Häufig zeigen die Spitzen der Skalenoeder im Wachstum eine Zepterbildung (Bild R27).

|

|

|

Bild

R28: Calcit, langgezogene Spitzen, Bild

R28: Calcit, langgezogene Spitzen,

Steinbruch Giro, Mannbühl, Breite 2 cm

|

Bild R29: Doppelzepter eines Calcitkristalls, Bild R29: Doppelzepter eines Calcitkristalls,

Steinbruch Giro, Mannbühl, Höhe 1 cm

|

Bild R30: Calcit, Spitze mit Zepter, Bild R30: Calcit, Spitze mit Zepter,

Steinbruch Giro, Mannbühl,, Höhe 2 mm

|

Die Skalenoeder aus dem Steinbruch Giro können sehr langgezogen und spitz sein (Bild R28). Manchmal sind die Kristalle mit einem doppelten Zepter versehen: Bei dem Kristall auf Bild R29 hat sich auf dem ursprünglichen, extrem langgezogenen Zepter an der Spitze noch ein zweites Zepterchen herausgebildet. Bei der Makroaufnahme im Durchlicht ist zu sehen, dass dieses rhomboedrische Formen enthält (Bild R30).

Baden-Württemberg

|

|

|

Bild

BW1: Calcit-Rhomboeder mit Phantom, Bild

BW1: Calcit-Rhomboeder mit Phantom,

Steinbruch Artenberg, Schwarzwald, Breite 3 cm

|

Bild BW2: Calcit mit Chalkopyrit, Bild BW2: Calcit mit Chalkopyrit,

Steinbruch Artenberg, Breite 4 cm

|

Bild BW3: Calcit mit Quarz, Bild BW3: Calcit mit Quarz,

Steinbruch Artenberg, Breite 3 cm

|

Baden-Württemberg hat mit dem Schwarzwald, dem Dinkelberg, der Schwäbischen Alb und dem Hegau eine sehr vielfältige Landschaft. Die schönsten Calcite aus dem Schwarzwald stammen aus dem heute nicht mehr zugänglichen Steinbruch Artenberg bei Steinach im Kinzigtal. Dort wurden in den 1960er-Jahren einmalige Funde gemacht. Die Kristalle sind trüb oder sie erreichen eine Transparenz, die fast an die berühmten Calcite aus Cumberland herankommt. Im Steinbruch kommen die Calcite in fast allen bekannten Formen vor, zum Beispiel auch als Rhomboeder mit Phantomen (Bild BW1). Die Calcite sind nicht besonders groß, dafür sind die Paragenesen mit den anderen Mineralien umso schöner: Bild BW2 zeigt rötliche Skalenoeder, auf denen goldene Chalkopyritkristalle sitzen. Bei dem Stück auf Bild BW3 sind die Calcite mit einer klaren Bergkristallgruppe kombiniert.

|

|

|

Bild

BW4: Roter Calcit, Bild

BW4: Roter Calcit,

Steinbruch Artenberg, Breite 4 cm

|

Bild BW5: Kanonenspat auf Eisenkiesel, Bild BW5: Kanonenspat auf Eisenkiesel,

Steinbruch Artenberg, Breite 2 cm

|

Bild BW6: Calcit mit Hämatit, Bild BW6: Calcit mit Hämatit,

Steinbruch Artenberg, Breite 3 cm

|

Der Calcit aus dem Steinbruch Artenberg ist häufig durch Eisenoxide rötlich gefärbt. Manchmal ist so viel Eisenoxid vorhanden, dass der Calcit knallrot erscheint (Bild BW4). Enthält Quarz die roten Eisenoxide, dann liegt die Quarzvarietät „Eisenkiesel“ vor. Der Kanonenspat mit Doppelendern (Bild BW5) wächst auf den roten Eisenkieselkristallen. Kugelförmige Hämatitrosetten können auf den Calcitkristallen sitzen oder auch in den Kristallen eingeschlossen sein (Bild BW6).

|

|

|

Bild

BW7: Dolomit auf Calcit, Bild

BW7: Dolomit auf Calcit,

Steinbruch Artenberg, Breite 4 cm

|

Bild BW8: Dolomit auf Calcit, Bild BW8: Dolomit auf Calcit,

Steinbruch Artenberg, Breite 4 cm

|

Bild BW9: Dolomit auf Calcit, Bild BW9: Dolomit auf Calcit,

Steinbruch Artenberg, Breite 3 cm

|

Von höchster Ästhetik sind die Calcite aus dem Steinbruch Artenberg, wenn auf ihnen in einer zweiten Generation die rhomboedrischen Dolomitkristalle wachsen. Man erkennt den Dolomit an den leicht gekrümmten Rhomboederflächen. Die Rhomboeder sind auch viel mehr miteinander verwachsen als bei einem Calcit im rhomboedrischen Habitus. Der Dolomit kann orange gefärbt sein, während der darunter liegende Calcit rot erscheint (Bilder BW7 und BW8). Manchmal weist der Dolomit nur eine blasse hellgelbe Färbung auf (Bild BW9).

|

|

|

Bild

BW10: Calcit mit grünem Fluorit, Bild

BW10: Calcit mit grünem Fluorit,

Steinbruch Artenberg, Breite 3 cm

|

Bild BW11: Calcit aus der Grube Clara, Bild BW11: Calcit aus der Grube Clara,

Oberwolfach, Schwarzwald, Breite 1 cm

|

Bild BW12: Calcit aus der Grube Clara, Bild BW12: Calcit aus der Grube Clara,

Oberwolfach, Schwarzwald, Breite 1 cm

|

Besonders begehrt ist der Calcit aus dem Steinbruch Artenberg, wenn er mit grünem Fluorit kombiniert ist (Bild BW10). Die Grube Clara bei Oberwolfach im Kinzigtal ist zwar die mineralreichste Fundstelle im ganzen Schwarzwald und auch weltweit gesehen einer der besten Mineral-Fundstellen überhaupt. Trotzdem ist Calcit von dort eine Rarität, weil er nur sehr selten vorkommt. Die Kristalle sind winzig, und man kann nur mit der Lupe erkennen, dass es sich um Calcit handelt (Bilder BW11 und BW12).

|

|

|

Bild

BW13: Calcit aus der Grube Gottesehre, Bild

BW13: Calcit aus der Grube Gottesehre,

Urberg, Schwarzwald, Breite 2 cm

|

Bild BW14: Calcit aus der Grube Gottesehre, Bild BW14: Calcit aus der Grube Gottesehre,

Urberg, Schwarzwald, Breite 3 cm

|

Bild BW15: Calcit aus der Grube Gottesehre, Bild BW15: Calcit aus der Grube Gottesehre,

Urberg, Schwarzwald, Breite 1 cm

|

Die Grube Gottesehre liegt bei Urberg hoch über dem Albtal. In dem heute stillgelegten Bergwerk wurden seit dem Mittelalter Blei- und Silbererze abgebaut. Ab 1951 förderte man Baryt und Fluorit. Die Abraumhalde in Oberbildstein war früher bei Sammlern sehr beliebt. Auch dort wurde ungewöhnlich schöner Calcit gefunden. Die Kristalle sind meist nur klein, sie können glasklar sein (Bilder BW13 und BW14) oder sie sind gelblich gefärbt (Bild BW15). Auch andere Formen und Farben kommen beim Calcit aus Urberg vor.

|

|

|

Bild

BW16: „Kanonenspat“, Grube Teufelsgrund, Bild

BW16: „Kanonenspat“, Grube Teufelsgrund,

Münstertal, Schwarzwald, Breite 1 cm

|

Bild BW17: Calcit auf Dolomit, Bild BW17: Calcit auf Dolomit,

Grube Teufelsgrund, Münstertal,

Breite 4 cm

|

Bild BW18: Calcit, verwachsene Kristalle, Bild BW18: Calcit, verwachsene Kristalle,

Grube Teufelsgrund, Münstertal, Breite 2 cm

|

Zahlreiche alte Stollen im unteren Münstertal etwa 20 Kilometer südlich von Freiburg im Breisgau zeugen vom ehemaligen Bergbau, der schon ab dem frühen Mittelalter stattfand. Am bekanntesten bei Sammlern ist die Grube Teufelsgrund. Früher wurden Silber-Bleierze abgebaut, später auch Schwerspat und Flussspat. Der Calcit kommt dort in vielen Ausprägungsformen vor, zum Beispiel als „Kanonenspat“ (Bild BW16). Interessant sind auch die Gebilde mit Parallelverwachsungen (Bilder BW17 und BW18).

|

|

|

Bild

BW19: Calcit, verwachsene Kristalle, Bild

BW19: Calcit, verwachsene Kristalle,

Kapplerstollen, Schauinsland, Bildbreite 2 cm

|

Bild BW20: Calcit, Kanonenspat, Bild BW20: Calcit, Kanonenspat,

Kapplerstollen, Schauinsland, Bildbreite 4 cm

|

Bild BW21: Calcit mit Einschlüssen, Bild BW21: Calcit mit Einschlüssen,

Willnauer Halden, Schauinsland, Bildbreite 2 cm

|

Das Gebiet am 1284 Meter hohen Schauinsland bei Freiburg im Breisgau ist eines der im Lauf der Jahrhunderte am meisten unterwühlten Reviere. Besonders im Mittelalter waren die Gruben so ergiebig, dass die Bergwerksbesitzer die Glasfenster für das Freiburger Münster stiften konnten. Über den Kapplerstollen gelangten früher Hebammen und auch Kinder von Kappel nach Hofsgrund, er wird deshalb auch „Hebammenstollen“ genannt. Aus diesem Stollen stammt schöner Calcit (Bilder BW19 und BW20). Im 20. Jahrhundert konnte man auf den Willnauer Halden südlich von Hofsgrund noch schöne Micromounts finden, darunter auch Calcit in kleinen Kristallen mit interessanten Einschlüssen (Bild BW21).

|

|

|

Bild BW22: Calcit (auf Baryt und Dolomit), Bild BW22: Calcit (auf Baryt und Dolomit),

Grube Maus, Todtnau, Breite 1 cm

|

Bild BW23: Calcit mit Pyrit, Grube St. Anna, Bild BW23: Calcit mit Pyrit, Grube St. Anna,

Fahl, Revier Todtnau, Breite 4 cm

|

Bild BW24: Calcit, Dolomit, Quarz, Bild BW24: Calcit, Dolomit, Quarz,

Brandenberg, Revier Todtnau, Breite 3 cm

|

Das Bergbaurevier Todtnau ist ebenfalls für interessante Calcite bekannt. Die Grube Maus mit den alten Halden am Maustobel befindet sich rechts der Straße am Ortsausgang von Todtnau Richtung Feldberg. Der Baryt kann mit einer sekundären Generation aus Dolomit besetzt sein, darauf befindet sich eine dritte Generation mit Calcit (Bild BW22). Fährt man im Wiesental weiter hinauf Richtung Feldberg, gelangt man nach Fahl, wo sich die ehemalige Grube St. Anna befindet. Der Calcit ist häufig mit Pyrit überzuckert (Bild BW23). Ähnliche Paragenesen kommen aus der benachbarten Grube Brandenberg. Von dort sind schöne Kombinationen von Calcit mit Dolomit, Pyrit und Quarz bekannt (Bild BW24).

|

|

|

Bild

BW25: Skalenoeder aus Grimmelshofen, Bild

BW25: Skalenoeder aus Grimmelshofen,

Baden-Württemberg, Breite 8 cm

|

Bild BW26: Calcit-Igel aus Grimmelshofen, Bild BW26: Calcit-Igel aus Grimmelshofen,

Baden-Württemberg, Breite 30 cm

|

Bild BW27: Calcit-Igel aus Grimmelshofen, Bild BW27: Calcit-Igel aus Grimmelshofen,

Baden-Württemberg, Breite 15 cm

|

Der im Landkreis Waldshut zwischen Grimmelshofen und Blumberg gelegene Kalksteinbruch lieferte Skalenoeder (Bild BW25) bis 20 Zentimeter Länge und wunderschöne Calcit-Igel (Bilder BW26 und BW27). Die Museumsstufe auf Bild BW26 ist 30 Zentimeter breit! Die Igel mit kleineren Kristallen sind in der untersten Sohle zu finden. Sie können durch Toneinlagerungen auch dunkelbraun gefärbt sein. In den Höhlen der Umgebung wurden ebenfalls solche Calcit-Igel gefunden, unter anderem auch beim Bau der Eisenbahnlinie nach Blumberg in den Tunneln.

|

|

|

Bild BW28: Rhomboedrischer Calcit auf Natrolith, Bild BW28: Rhomboedrischer Calcit auf Natrolith,

Höwenegg, Hegau, Breite 5 cm

|

Bild BW29: Rhomboedrischer Calcit auf Natrolith, Bild BW29: Rhomboedrischer Calcit auf Natrolith,

Höwenegg, Hegau, Breite 2 cm

|

Bild BW30: Calcit auf Garonnit-Ca, Bild BW30: Calcit auf Garonnit-Ca,

Höwenegg, Hegau, Breite 1,5 cm

|

Die Vulkane im Hegau liegen südlich der Schwäbischen Alb zwischen der Donau und dem Bodensee. Das aus einem Basaltblock bestehende Höwenegg Richtung Tuttlingen ist der nördlichste der ehemaligen Hegauvulkane. Heute ist dort beim See und dem alten Steinbruch ein Naturschutzgebiet. Calcitstufen sind nur noch aus alten Sammlungen zugänglich. Einmalig sind die Kombinationen von rhomboedrischem Calcit mit nadeligem Natrolith (Bild BW28 und Bild BW29). Der Calcit kann auch mit anderen Mineralen kombiniert sein, zum Beispiel mit Garronit-Ca (Bild BW30). Man fand dort die typischen Zeolithe, wie sie im vulkanischen Gestein vorkommen.

|

|

|

Bild BW31: Calcit aus Allmendingen, Bild BW31: Calcit aus Allmendingen,

Schwäbische Alb, Breite 11 cm

|

Bild BW32: Calcitzwillinge aus Schelklingen, Bild BW32: Calcitzwillinge aus Schelklingen,

Schwäbische Alb, Breite 12 cm

|

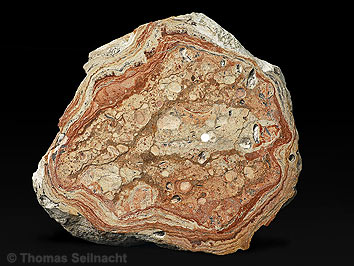

Bild BW33: Knollenkalk aus der Wagnersgrube, Bild BW33: Knollenkalk aus der Wagnersgrube,

Oggenhausen, Schwäbische Alb, Breite 7 cm

|

Die Schwäbische Alb im Südosten von Baden-Württemberg ist eine ehemalige Hochebene, die wie der Schweizer Jura hauptsächlich aus Jurakalk besteht und durch Erosion teilweise wieder abgetragen wurde. Im Kalk findet man neben den Fossilien vor allem gut ausgebildeten Calcit, zum Beispiel in einem Steinbruch bei Allmendingen (Bild BW31). Die Stufe mit gelblichem Calcit aus dem Steinbruch am Kapellenberg bei Schelklingen ist von zahlreichen Schmetterlingszwillingen übersäht (Bild BW32). Bohnerz ist ein Brauneisenerz, es kann in kalk- und lehmhaltigen Erden oder in Kalkhöhlen entstehen, wenn lösliche Eisenverbindungen hinzukommen. Eine ehemalige Bohnerzgrube ist die Wagnersgrube an der A7 nördlich von Oggenhausen. Heute findet man dort ein Biotop, an dem man auf dem Erzweg von Heidenheim nach Oggenhausen vorbeikommt. Durch Verpressen von Kalkablagerungen mit eisenhaltigen Tonmineralien in den ehemaligen Meeren entstand Knollenkalk. Die rötlichen Färbungen werden hauptsächlich durch Hämatit verursacht (Bild BW33).

|

|

|

Bild BW34: Calcit in der Varietät „Honigspat“, Bild BW34: Calcit in der Varietät „Honigspat“,

Oggenhausen, Schwäbische Alb, Breite 10 cm

|

Bild BW35: Calcit im Schwarzen Jura, Bild BW35: Calcit im Schwarzen Jura,

Dotternhausen, Schwäbische Alb, Breite 8 cm

|

Bild BW36: Calcit, Skalenoeder, Bild BW36: Calcit, Skalenoeder,

Dotternhausen, Schwäbische Alb, Breite 5 cm

|

Aus einem aufgelassenen Steinbruch zwischen Oggenhausen und Staufen stammt gelber Calcit in der Varietät „Honigspat“ (Bild BW34). Oggenhausen befindet sich östlich von Heidenheim. Auf der Schwäbischen Alb werden vielerorts Fossilien gefunden. Fast bei jeder Fundstelle tritt auch Calcit als kristallisierter Kalk auf. Ein Beispiel dafür ist Dotternhausen, das südlich von Balingen im Zollernalbkreis liegt. Im Schwarzen Jura kommen dort neben den Fossilien auch Minerale wie Calcit (Bild BW35) oder knollen- bis kugelförmiger Pyrit vor. Auch Skalenoeder werden in Dotternhausen gefunden (Bild BW36).

|

|

|

Bild BW37: Calcit in Ammonit, Bild BW37: Calcit in Ammonit,

Homburg bei Lörrach, Breite 14 cm

|

Bild BW38: Calcit in Ammonit, Bild BW38: Calcit in Ammonit,

Homburg bei Lörrach, Bildbreite 5 cm

|

Bild BW39: Trochitenkalk mit Seelilien, Bild BW39: Trochitenkalk mit Seelilien,

Homburg bei Lörrach, Bildbreite 5 cm

|

Der Dinkelberg ist ein eigenständiges, kalkreiches Gebirge ganz im Südwesten Deutschlands. Es wird umrahmt durch die Städte Lörrach, Schopfheim, Wehr und Rheinfelden. Der Dinkelberg unterscheidet sich geologisch vom Schwarzwald und vom Schweizer Jura. Das Gestein stammt überwiegend aus dem Mitteltrias, der fossilienreiche Muschelkalk ist vorherrschend. Beim Autobahnbau der A98 fanden um 1980 am Homburger Wald zwischen Lörrach und dem Stadtteil Brombach große Grabarbeiten statt. Im Aushub fand man zahlreiche Versteinerungen, darunter Ammoniten, Brachiopoden, Muscheln und Trochitenkalk, der reich mit Seeliliengliedern durchsetzt ist (Bild BW39). Die Drusen des Gesteins und auch die Hohlräume der versteinerten Ammoniten sind mit kristallinem Calcit bewachsen (Bilder BW37 und BW38).

Bayern

|

|

|

Bild B1: Calcitzwilling, Stbr. Untermurbach, Bild B1: Calcitzwilling, Stbr. Untermurbach,

Lenggries, Oberbayern, Breite 1 cm

|

Bild B2: Calcit mit Strontianit, Bild B2: Calcit mit Strontianit,

Stbr. Untermurbach, Oberbayern, Breite 2 cm

|

Bild B3: Calcit mit Strontianit, Bild B3: Calcit mit Strontianit,

Stbr. Untermurbach, Oberbayern, Breite 2 cm

|

Von den Kalksteinbrüchen in Oberbayern sind zwei besonders bekannt: Im Steinbruch Untermurbach wird seit dem 18. Jahrhundert Muschelkalk abgebaut, er befindet sich südlich von Bad Tölz bei Lenggries an der Isar. Von dort stammen kleine, skalenoedrische Kristalle mit Calcit, die auch verzwillingt sein können (Bild B1). Der Calcit tritt auch gerne in Paragenese mit igeligem Strontianit auf (Bilder B2 und B3).

|

|

|

Bild B4: Calcit, Steinbruch Maggeswand, Bild B4: Calcit, Steinbruch Maggeswand,

Fischbach am Inn, Oberbayern, Breite 2 cm

|

Bild B5: Calcitzwilling, Stbr. Maggeswand, Bild B5: Calcitzwilling, Stbr. Maggeswand,

Fischbach am Inn, Oberbayern, Breite 0,5 cm

|

Bild B6: Calcit, Graphitbergwerk Kropfmühl, Bild B6: Calcit, Graphitbergwerk Kropfmühl,

Hauzenberg, Landkreis Passau, Breite 3 cm

|

Bei Fischbach am Inn in Oberbayern liegt der große Kalksteinbruch Maggeswand, der auch als Steinbruch Hafnach bekannt ist. In diesem wird Kalkstein für die Herstellung von Zement abgebaut. Die Spezialität von dort sind kleine, aber sehr schöne und klare Calcitzwillinge mit vielen Kristallflächen (Bilder B4 und B5). Das Graphitbergwerk Kropfmühl bei Hauzenberg im Landkreis Passau in Niederbayern ist bekannt für seine igelförmigen Calcit-Aggregate (Bild B6). In dem Bergwerk wurde früher auch schwarzer Graphit abgebaut.

|

|

|

Bild B7: Calcit als Vielkristallkugel, Bild B7: Calcit als Vielkristallkugel,

Teichelberg, Steinwald, Breite 1 cm

|

Bild B8: Calcit rhomboedrisch, Bild B8: Calcit rhomboedrisch,

Teichelberg, Steinwald, Breite 2 cm

|

Bild B9: Calcit skalenoedrisch, Bild B9: Calcit skalenoedrisch,

Teichelberg, Steinwald, Breite 1 cm

|

Der Steinwald ist der südliche Teil des Hohen Fichtelgebirges in der Oberpfalz. Er besteht aus Granit, im Süden und im Westen ist eine Basaltkuppe vorhanden. Besonders schön zu sehen ist das im Basalt-Steinbruch am Teichelberg bei Pechbrunn, wo Basalte und Tuffe auf dem Granit aufgesetzt sind. Im Steinbruch stehen geblieben ist ein Vulkanschlot, der aufgrund seiner Porosität nicht abgebaut wurde und in den Hohlräumen viele Minerale enthält. Dort haben sich auch Calcitkristalle gebildet. Während der Aragonit spitze Nadeln ausbildet, tritt der Calcit überwiegend rhomboedrisch (Bild B8) oder auch in Vielkristallkugeln auf (Bild B7), manchmal auch in winzigen Skalenoedern (Bild B9).

|

|

|

Bild B10: Calcit, Johanneszeche, Bild B10: Calcit, Johanneszeche,

Göpfersgrün, Oberfranken, Breite 4 cm

|

Bild B11: Aragonit, Steinbruch Zeilberg, Bild B11: Aragonit, Steinbruch Zeilberg,

Maroldsweisach, Unterfranken, Breite 2 cm

|

Bild B12: Calcit, Steinbruch Hufgard, Bild B12: Calcit, Steinbruch Hufgard,

Feldkahl, Unterfranken, Breite 4 cm

|

Die Johanneszeche bei Göpfersgrün auf der Selb-Wunsiedler-Hochfläche war früher eine Specksteingrube. Die in der Grube gefunden Calcite sehen häufig so gedrungen aus wie auf Bild B10. Meistens sind sie trüb, manchmal aber auch transparent. Der Steinbruch Zeilberg liegt bei Maroldsweisach in Unterfranken. Im Steinbruch wird Basalt abgebaut, der viele Zeolithe enthält, aber auch Calcit oder Aragonit (Bild B11). Der Steinbruch Hufgard bei Feldkahl nordöstlich von Aschaffenburg führt Zechsteindolomit und Baryt. In den Hohlräumen findet sich häufig auch rhomboedrischer Calcit (Bild B12). Manchmal ist der Calcit von bräunlichen Manganoxiden durchdrungen oder überzogen.