Lage

Die Stadt Schneeberg befindet sich an der Silberstraße im Westerzgebirge. Direkt am nördlichen Stadtrand schließt sich Bad Schlema an, das einer der vier Ortsteile der Stadt Aue-Bad-Schlema ist. Das Stadtzentrum mit der weithin sichtbaren St. Wolfgangskirche befindet sich auf dem gleichnamigen Schneeberg. Die alte Bergstadt Neustädtel im Süden wurde schon 1939 zu Schneeberg eingegliedert und ist heute ein Stadtteil. Im dortigen Wohngebiet Wolfgangmaßen befinden sich viele der alten Gruben. Der Filzteich ist heute ein beliebter Badesee. Vom großen Parkplatz am See kann man den Rundgang des Bergwerkspfades starten.

Geschichte

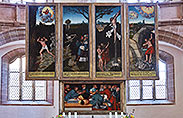

Der Bergbau im Schneeberger Revier wird bereits im 15. Jahrhundert erwähnt und geht bis ins Mittelalter zurück. Der Rote Kamm ist eine acht Kilometer lange Störungszone, die von Schlema bis an den Schneeberg heranreicht. Der dort im harten Gestein enthaltene rote Hämatit weist darauf hin, das früher einmal Eisenerze abgebaut wurden. Nach dem Abbau von Zinn-, Eisen- und Kupfererzen fand man am Schneeberg ab 1470 Silbererze, die zu einem regelrechten Boom des Bergbaus führte. Agricola berichtet von einer Legende, dass der Herzog Albrecht von Sachsen im Jahr 1477 an einem Tisch aus reinem Silber in der St. Georgs Zeche aß. Die Silberschmelzhütte (auch St. Georgenhütte) im Schlematal in Richtung Lindenau stand schon um 1500, sie wurde von der ergiebigen Grube St. Georg mit Silbererzen versorgt. Der Bau der spätgotischen Kirche St. Wolfgang von 1516 bis 1540 konnte durch die reiche Silberausbeute finanziert werden. Der Flügelaltar von 1539 stammt aus der Werkstatt Lucas Cranach des Älteren.

Im 16. Jahrhundert ging die Silberausbeute zurück, stattdessen nahm die Bedeutung der Cobalterze ab 1600 zu, diese dienten in den Blaufarbenfabriken – zum Beispiel im Blaufarbenwerk Oberschlema oder im Schindlerswerk bei Zschorlau – zur Herstellung des Pigments Cobaltblau. Im 17. und 18. Jahrhundert war Holland einer der Hauptabnehmer für das blaue Pigment. Zu jener Zeit war das Schneeberger Revier die größte bekannte Lagerstätte für Cobalterze weltweit. Die Fundgrube Gesellschaft koordinierte den Handel mit den Cobalterzen. Das Huthaus ist sehr aufwändig gebaut, erhalten sind auch die ehemalige Schmiede und das Zimmerhaus gegenüber, sowie der Pulverturm und weitere Utensilien. Neben dem Huthaus befindet sich eine Bergbau-Miniaturlandschaft, in der die wichtigsten Gebäude des Schneeberger Reviers im Modellmaßstab nachgebaut sind. Die Fundgrube Sauschwart war damals eine der ergiebigsten Gruben im Revier.

Das heute noch funktionsfähige Siebenschlehener Pochwerk (neben der Silberschmelzhütte) wurde 1752 bis 1753 erbaut. Die Wasserversorgung erfolgte durch einen 600 Meter langen Kunstgraben (Kanal). Der Teich bei Lindenau diente zur Wasserregulierung. Der Antrieb des Pochwerks erfolgte durch Wasserkraft. In mehreren Pochgängen zerkleinerte man das Material mit dem enthaltenen Cobalterz aus dem Bergwerk: Zuerst wurde es zu einem „Setzerz“ zerkleinert. Dieses hatte eine Korngröße von drei bis fünf Millimeter. In der nachfolgenden Setzwäsche blieben die schwereren Erzkörner liegen, während man die leichteren Körner des „tauben“ Gesteins abspülen konnte. Das angereicherte Setzerz pochte man danach erneut, diesmal so stark, bis es eine schlammartige Konsistenz hatte. Der Schlamm wurde auf sogenannten „Herden“ durch „Herdwaschen“ erneut angereichert. Beim Pochwerk zu sehen ist auch das Steigerhaus und die Cobaltkammer, die zur Zwischenlagerung der Cobalterze und der aufbereiteten Erze diente.

Nach dem großen Stadtbrand 1719 bauten die Schneeberger die gesamte Stadt im barocken Stil wieder auf. Mit der Erfindung des künstlichen Ultramarinblaus 1828 verloren die Cobalterze allmählich ihre Bedeutung, danach waren es vor allem Nickel- und Wismuterze, die man förderte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschöpften sich die Lagerstätten. Nach dem 2. Weltkrieg hatte der Uranerzbergbau von 1946 bis 1956 kurzzeitig eine gewisse Bedeutung. 1957 wurden aber alle Gruben geschlossen. Danach suchten die Mineralogen vor allem nach seltenen, noch nicht entdeckten Mineralen in den noch bestehenden Gruben und Halden. Insgesamt wurden im Revier Schneeberg mindestens 40 Minerale erstmals gefunden und beschrieben. Diesbezüglich gilt das Revier Schneeberg als die reichhaltigste Lokalität im Erzgebirge.

Gruben im heutigen Stadtzentrum

Die ehemalige Ritterzeche liegt direkt im Stadtzentrum neben der St.-Wolfangs-Kirche. Sie wurde 1659 geschlossen, nachdem die Silbererze ausgebeutet waren. Von den Bergsicherungsarbeiten zeugt nur noch ein kleines Häuschen am Parkplatz neben der Kirche. Die Grube St. Georg lag in Richtung Süden direkt daneben. Silber oder Silberminerale aus der Ritterzeche sind in Sammlungen eher selten vertreten, weil die Silbererze schon sehr früh ausgebeutet wurden. Arsenminerale wie Pharmakosiderit, Bismutminerale wie Bismutit und Uranminerale wie Walpurgin oder Zeunerit kamen im Rahmen der Bergsicherungsarbeiten zu Tage. Der Eingang des aus dem Jahr 1476 stammenden und 2022 wieder hergerichteten St. Ulrich Stolln liegt unten im Tal an der B 169 und ermöglichte früher einen seitlichen Zugang zum Schneeberg.

Häuschen am Kirchplatz

über der Ritterzeche

St. Ulrich-Stolln

Talgrund an der B169

Bismutit

Ritterzeche

Pharmakosiderit

Ritterzeche

Neustädtel

Das Bergwerk Weißer Hirsch ist ein Besucherbergwerk im Stadtteil Neustädtel, das zu bestimmten Anlässen geöffnet wird. Dann kann man mit der eindrücklichen Seilschachtbahn in die Grube einfahren. Im Hut- und Treibehaus befinden sich die Antriebsmaschine und die Umlenkrolle für die Seilfahrt in den Schrägschacht. Vor dem Gebäude liegen riesige Brocken mit schönen Quarzkristallen, auf dem Platz davor stehen ehemalige Förderkörbe. Der im Bergwerk enthaltene Walpurgis Flacher Gang ist Typlokalität für Asselbornit, Metazeunerit, Nováčekit, Trögerit, Uranosphärit, Uranospinit, Walpurgin und Zeunerit. Einige dieser Uranminerale wurden zwischen 1871 und 1882 von Albin Weisbach – dem Nachfolger August Breithaupts an der Bergakademie Freiberg – erstmals beschrieben. Der Neujahrschacht wurde um 1495 erstmals als „Silbergrube“ erwähnt, ab 1945 nannte in die SAG Wismut „Schacht 11“. Die Grube Rappold etwas weiter oben an der Schachtstraße beherbergt in der Typlokalität den Rappoldit und den Roselith. Der Argentit aus dem Türkschacht am Feldweg Richtung Zschorlau ist besonders schön ausgebildet.

Hut- und Treibehaus

Weißer Hirsch

Antriebmaschine

für Seilfahrt

Umlenkrolle

für Schrägfahrt

Bergschmiede

Neujahrschacht

Huthaus

Grube Rappold

Quarz

Weißer Hirsch

Zeunerit, Walpurgin TL

Weißer Hirsch

Rappoldit TL

Grube Rappold

Argentit

Türkschacht

Wolfgangmaßen

Der Filzteich wurde bereits im Jahr 1485 gebaut und diente als Wasserreservoir zum Betrieb der Wasserräder und Wasserpumpen für den Bergbau. Direkt beim Filzteich befanden sich die Gruben Güldener Falk und Adam Heber. Von der Grube Güldener Falk ist nichts mehr zu sehen. Sie ist Typlokalität für tafeligen oder kugeligen Beyerit und auch für Brendelit, Neustädtelit und Cobaltneustädtelit. Der schwarze Brendelit ist gerne mit gelbem Bismutoferrit vergesellschaftet. Auch andere Minerale stammen aus der Grube, zum Beispiel Arseniosiderit in sonnenähnlichen Aggregaten oder der grüne Mixit. Der Eulytin kristallisiert nach dem kubischen System. Er bildet gerne Tetraeder oder Tristetraeder und auch kugelige Aggregate, deren innere Struktur sichtbar wird, wenn die Kugeln aufgebrochen werden.

Standort

Grube Güldener Falk

Arseniosiderit

Grube Güldener Falk

Beyerit TL

Grube Güldener Falk

Bismutoferrit, Brendelit

Grube Güldener Falk

Brendelit TL

Grube Güldener Falk

Mixit

Grube Güldener Falk

Cobaltneustädtelit TL

Grube Güldener Falk

Cobaltneustädtelit TL

Grube Güldener Falk

Neustädtelit TL

Grube Güldener Falk

Eulytin aufgebrochen

Grube Güldener Falk

Nur noch ein Schild und ein Belüftungsturm am Parkplatz beim Filzteich weisen darauf hin, dass dort einmal die Grube Adam Heber war. Der knollige Psilomelan aus der Grube ist zum Hauptteil aus dem Mineral Romanèchit aufgebaut. Auch Uranminerale wie Nováčekit oder Trögerit stammen aus der Grube. Die ein paar hundert Meter weiter nördlich gelegene Fundgrube Daniel ist Typlokalität für das Cobalterz Erythrin, sowie für Koechlinit, Köttigit, Safflorit und weitere. Wieder ein paar hundert Meter weiter nördlich war die Grube Junge Kalbe, die Typlokalität für den Eulytin ist.

Lüftungsturm

Grube Adam Heber

Bergschmiede

Grube Daniel

Vorratskammer, Huthaus

Grube Daniel

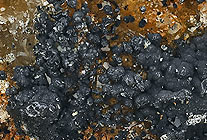

Psilomelan

Grube Adam Heber

Erythrin

Grube Adam Heber

Novácekit

Grube Adam Heber

Trögerit

Grube Adam Heber

Eulytin TL

Grube Junge Kalbe

Im Wald neben dem Filzteich gibt es einen Damm und daneben gelangt man über einen kleinen Waldweg an eine Absperrung der Bergsicherung. Zwischen den Gittern befindet sich ein gefährliches Loch, das ein Überbleibsel des ehemaligen Waldschachtes darstellt. Die Absperrungen dürfen auf gar keinen Fall überwunden werden, es besteht absolute Lebensgefahr. Auch im Waldschacht wurden Uranminerale gefunden, zum Beispiel Parsonsit.

Absperrung

Waldschacht

Gefahrenschild

Waldschacht

Senkungsloch

Waldschacht

Parsonsit

Waldschacht

Neben der Hundshübler Straße existieren ebenfalls zahlreiche Spuren des Bergbaus. Von der Fundgrube Wolfgangmaßen sind noch mehrere Gebäude erhalten, zum Beispiel das Pochwerk, das Steigerhaus, das Tagesgebäude oder Schachtruinen. Die Halden dahinter sind Zeugnisse des historischen Silberbergbaus bis zum 16. Jahrhundert und des späteren Cobaltbergbaus. Vom Pucherschacht im Naturschutzgebiet dahinter ist nur noch ein Haldenbuckel mit einem Wäldchen übrig. Diese Grube war mineralogisch besonders interessant. Sie gilt als Typlokalität für den Pucherit oder den Schumacherit. Aus der Lotharmeyerit-Serie findet man den Cobaltlotharmeyerit, den Ferrilotharmeyerit und den in der Typlokalität vorkommenden Nickellotharmeyerit. Carbonat-Hydroxylapatit ist eine carbonathaltige Varietät des Hydroxylapatits. Auch Uranminerale wie Walpurgin oder Zeunerit wurden neben vielen weiteren Mineralien im Pucherschacht gefunden.

Pochwerk

Wolfgangmaßen

Bewachsene Halde

Pucherschacht

Haldenbuckel

Pucherschacht

Carbonat-Hydroxylapatit

Pucherschacht

Cobaltlotharmeyerit

Pucherschacht

Cobaltlotharmeyerit

Pucherschacht

Nickellotharmeyerit TL

Pucherschacht

Pucherit TL

Pucherschacht

Pucherit TL

Pucherschacht

Schumacherit TL

Pucherschacht

Zeunerit

Pucherschacht

Südwestlich von Zschorlau befindet sich in einem Wald ein umfangreiches Gangsystem mit alten Halden um die Erhebung Roter Berg. In den Gängen und Halden fand man ebenfalls sehr seltene Minerale. Die Gänge am Roten Berg sind Typlokalität für den Cobaltlotharmeyerit, den Cobalttsumcorit, den Nickelschneebergit und den Schneebergit. Der Waylandit erscheint – je nach Fremdbeimengung – grünlich oder gelblich bis bräunlich.

Cobaltlotharmeyerit TL

Roter Berg

Cobalttsumcorit TL

Roter Berg

Nickelschneebergit TL

Roter Berg

Schneebergit TL

Roter Berg

Waylandit

Roter Berg